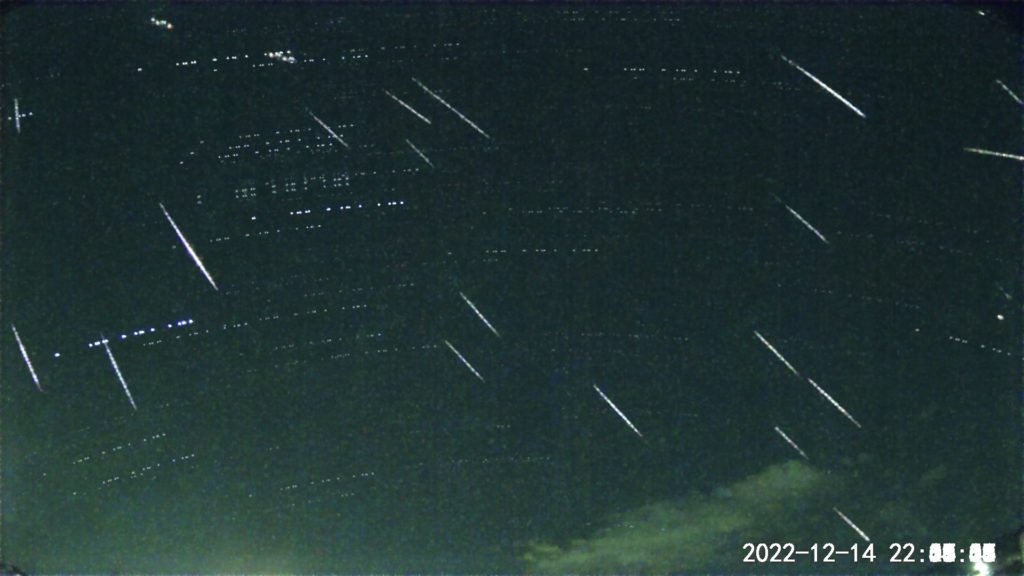

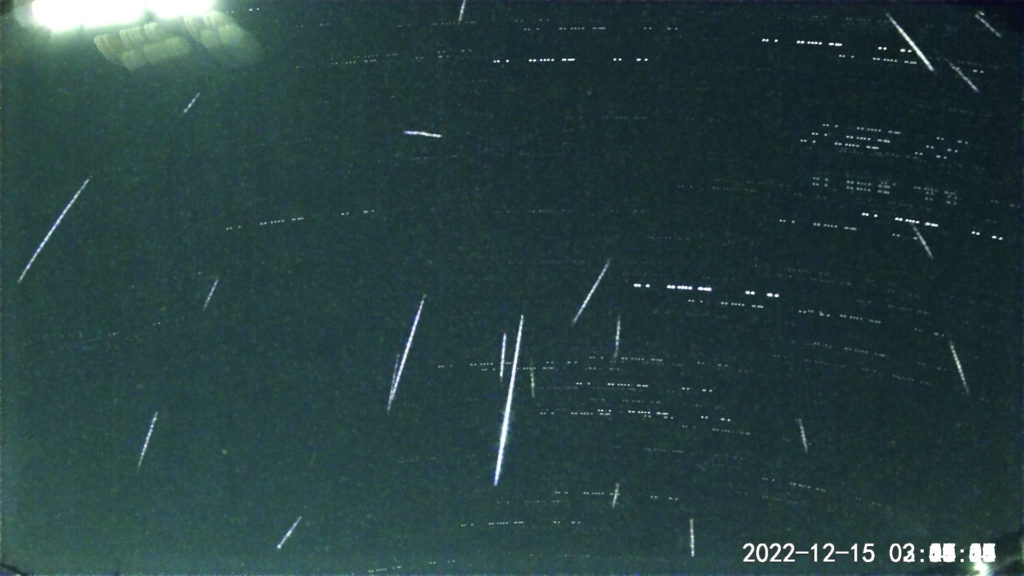

今年のふたご座流星群だけで、3つ目の記事になります。先に挙げた記事 ([1], [2]) は、ATOM Cam2 を赤道儀に載せて撮りましたが、本記事はいつもの南向きの固定撮影版のまとめとなります。以下、12/14 の極大日について、1時間置きに検出された流星を比較明合成した画像をまとめておきます (なお上記の写真はこれらを全て合成したものです)。

あと極大前日 (12/13) については、30~40程度の検出。参考までに全て比較明合成した写真を下記に UP しておきます。

それから、それぞれ 12/13, 12/14 の晩に検出された流星たちを一つの動画にまとめてみました。これまで、検出された動画は meteor-detect のデフォルトでは、再生時間1秒の切り出しでしたが、以下のように、試しに2秒に設定を変更しています (以下、コマンドの例)。

python atomcam.py -d 20221214 -e 2 -h 01 “-e 2” という部分がミソで、切り出す動画の長さ (単位: 秒) の指定になります。なぜ2秒にしたかというと、ときどき継続時間の長い流星だと、流星が尻切れトンボになっていたり、1つの流星が二つのファイルに分かれることがあったので、気持ち延ばしてみた次第。ただ、今回のように大量に流星がサルベージされた場合、全ての動画を繋ぐと、単純に尺が今までの倍の長さになるのは言わずもがなである。

ところで、以前書いたように、私は ATOM Cam2 で撮ったデータは撮影後に meteor-detect でサルベージしています。そのため、サルベージの指令は1時間置きのデータに対してコマンドを打たねばならなかったのですが… やっとうまいこと、一晩のデータについて、自動でループ処理してくれるバッチファイルを作ることができました。今回はそのお陰で、PC を放置していれば勝手にサルベージしてくれたので、効率がさらにアップしてハッピーになれました。meteor-detect の利用者の場合、多くの人がリアルタイム検出をしていると思うので、需要は無いかもしれませんが、我流のバッチ処理についてはまた改めて記事を書こうかな。

※流星の検出には東京の長谷川均氏が開発された meteor-detect (Python) を用いています。