※本記事は2024年2月14日午前に、画像の差し替えや追記など、改訂しています。

星見屋さんから、2月9日にさそり座で発見された新星 (V1723 Sco / PNV J17261813-3809354) について、Seestar S50 で撮影するための情報を整備して欲しいという依頼を受けたので、取り急ぎ記事を書きます。

まず、今回の新星の日本語情報については、国立天文台の前原裕之氏が書かれた VSOLJ-news をご参照ください(新星の赤経・赤緯も載っています)。さらに、AstroArts さんにも記事が出ています。

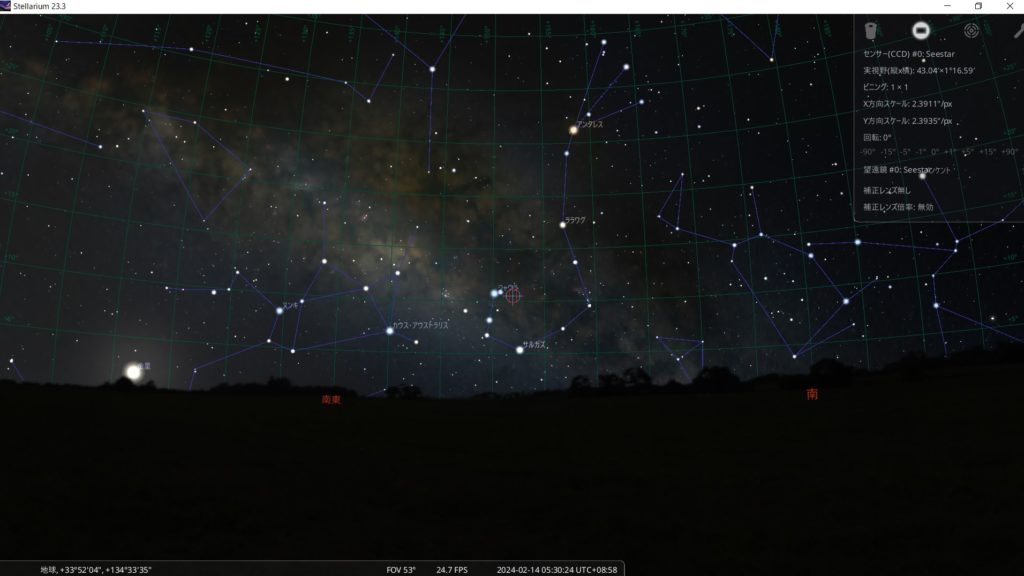

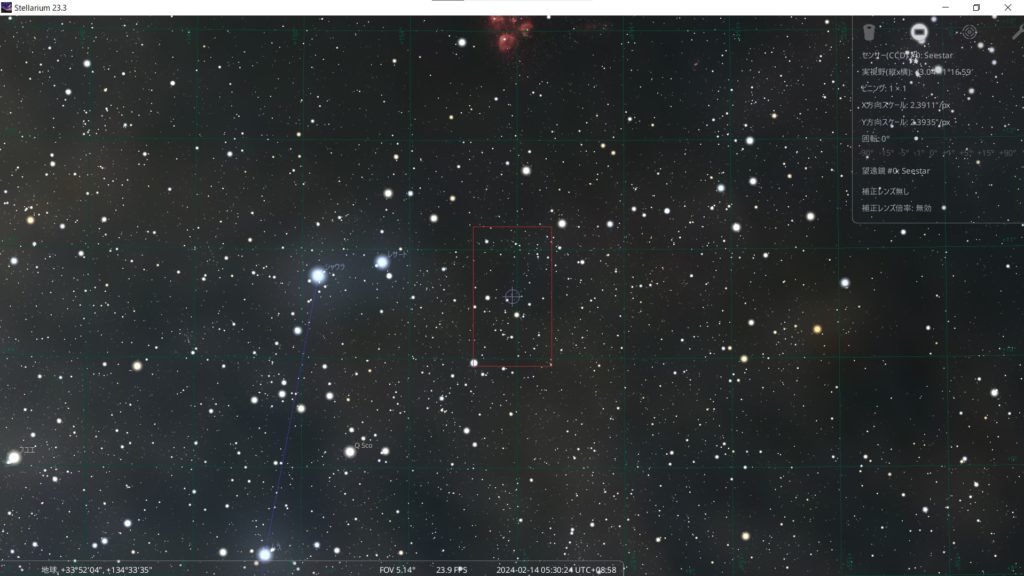

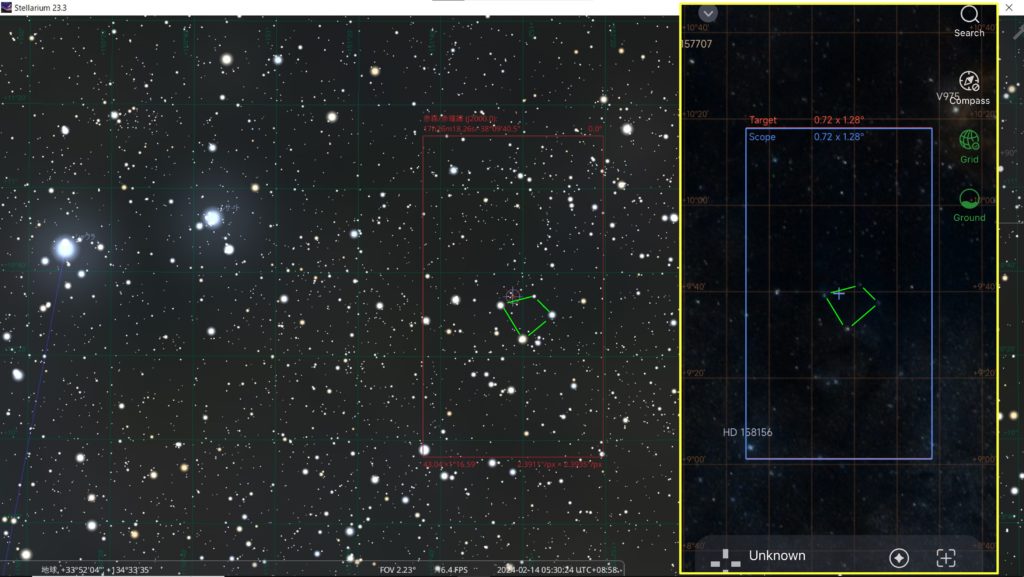

さて、Seestar S50 は任意の座標を入れて天体を導入することができません。そのため、新天体のような場合、下記のような星図 (例: Stellarium) をもとにして、Seestar アプリの星図と見比べながら、手動で導入位置を決めるしかありません。あと、V1723 Sco はさそり座の尻尾のあたりで発見されています。地域にもよりますが、今の時期、観測時刻は未明5時~5時30分くらいになり、さらに高度も10°前後で撮ることになる人が大半でしょう。近々撮影したい人は、南東方面の視界が開けていないといけません。

上記のような星図 (Stellarium など) と見比べて、導入すべき位置がある程度決まったら、導入ボタンを押しましょう。あとは実際に撮影してみて、周囲の星の並びや明るさから、お目当ての新星が写っているのか、同定するだけです(これが慣れるまで難しいかもですが)。

ちなみに、上記の星図は筆者の観測地点から、日時を2024年2月14日未明5時30分として、地平座標で描かれています。そのため、観測日時や地域によって、上図の視野が多かれ少なかれ回転することになるので、厳密に見比べたい方は、自分の PC などで、適当な星図ソフトを動かす必要があります。Stellarium と見比べて導入する方法については、過去に記事を書いたので、宜しければ参考にしてください。

V1723 Sco の明るさについては、VSOLJの報告データによれば、 2/10 未明は約6等台、2/11未明は11日未明は約7等台前半、12日未明は約7等台半ば、という感じのようです。14日未明はもしかしたら8等台ですかね?!とは言いましても、新星は単純にスゥ~っと暗くなるのもいれば、ときどき何回も再増光するようなのもいるので、今後どんな振る舞いをするのか、それは観測し続けないとわかりません。

※以下、2月14日午前の追記分です。

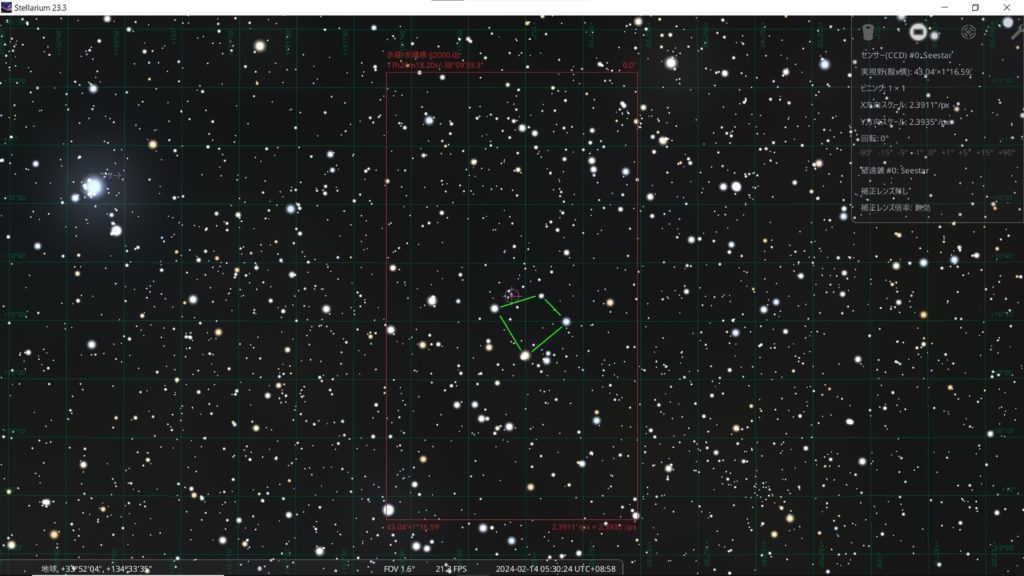

幸い天気に恵まれて、上図のように、東京の星見屋さんも徳島の筆者も14日未明に撮影ができました。新星の明るさについては、画像を見る限り近くに写っている8等くらいの星よりかは明るそうです。高度10°くらいでの撮影ということもあり、大気の影響を受けまくりで、測光は少々気が乗らないのですが、一応 G画像について測定してみます(※後程結果を追記します)。

【※測光結果の追記】

比較星を10個ほど選び、G画像について測光してみたところ、約7.35±0.08等という結果になりました(比較星等級はAPASSを使用)。あと合焦状態で飽和していないことも確認。大気減光が強いことや、先般公開したG画像の分光感度特性も考慮すると、ちょっと明るい数値が出ている気がしないでもない。この結果は、他の変光星観測者のデータも参照・比較して、もう少し吟味したいところです。