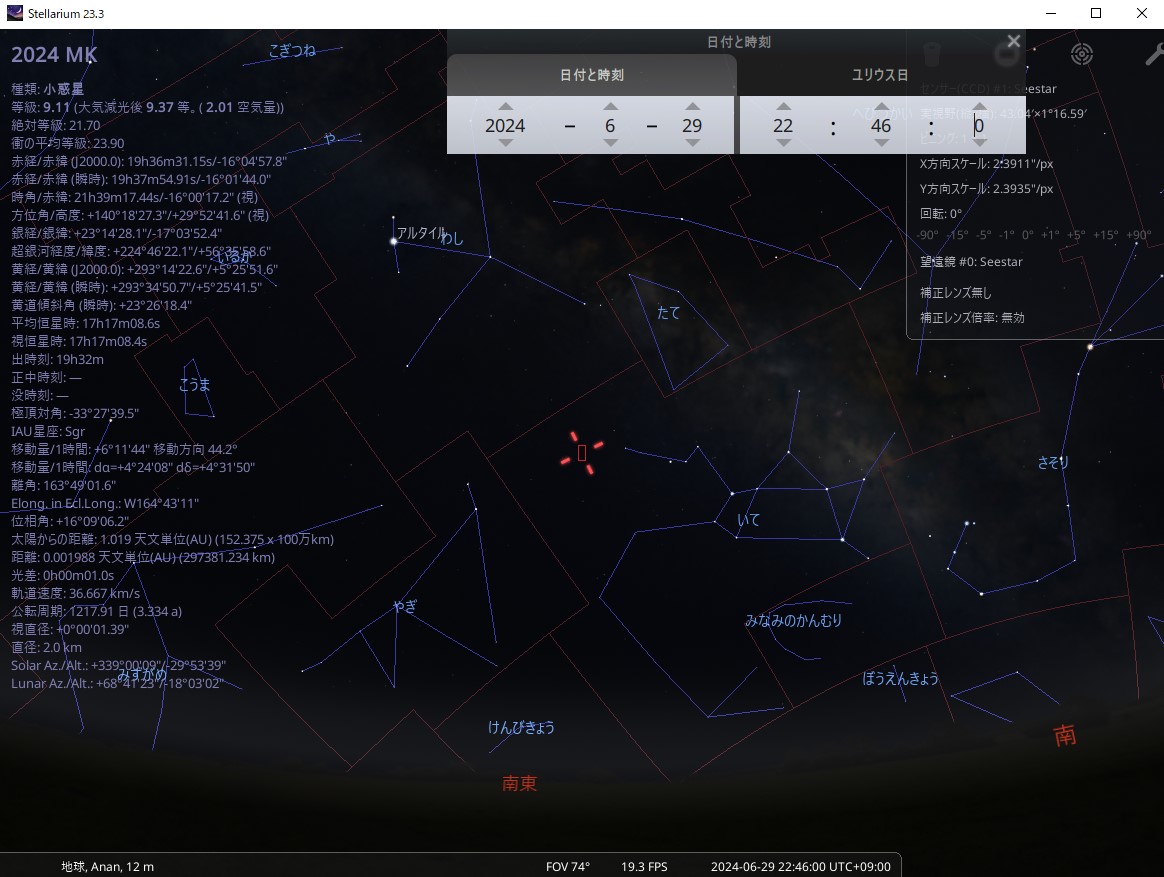

はじめに Seestar S50 の測光観測に関する検証について、2023年10月頃に一発目の記事

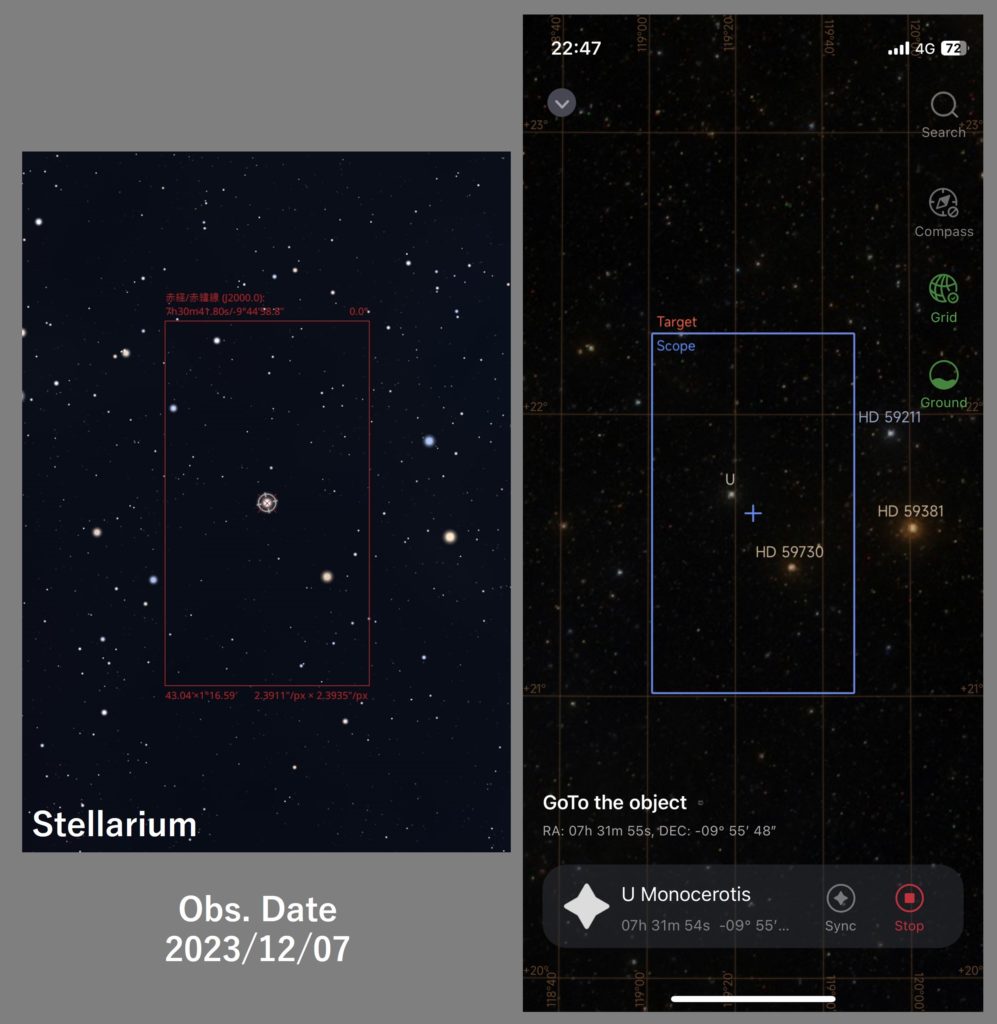

連続測光観測について

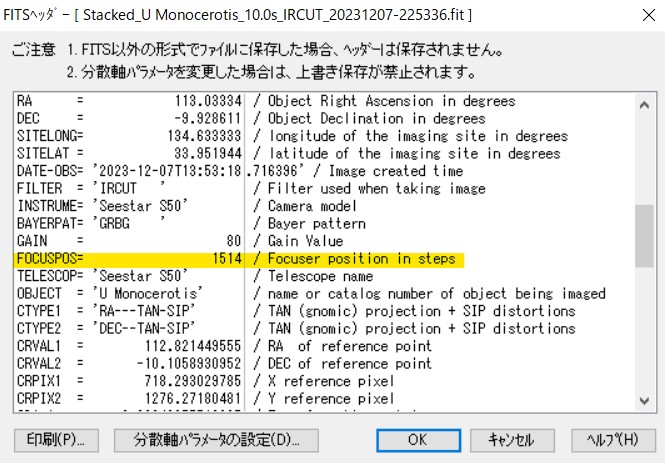

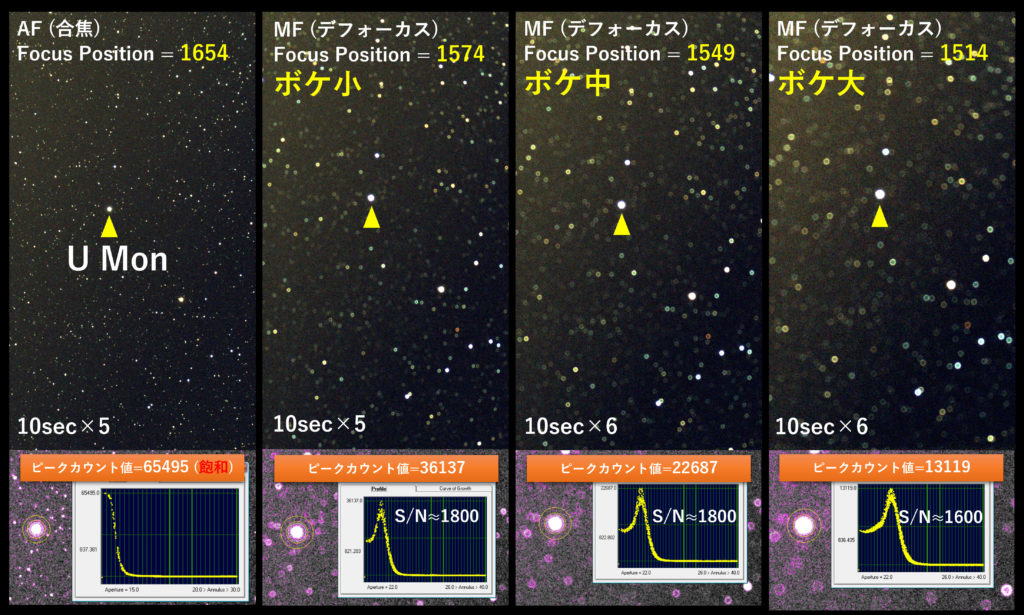

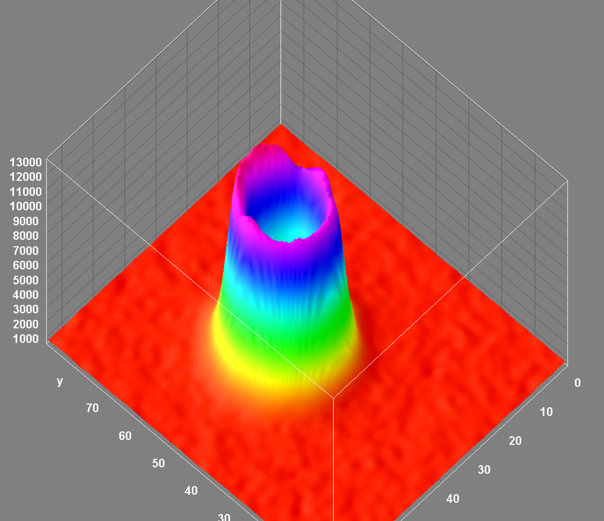

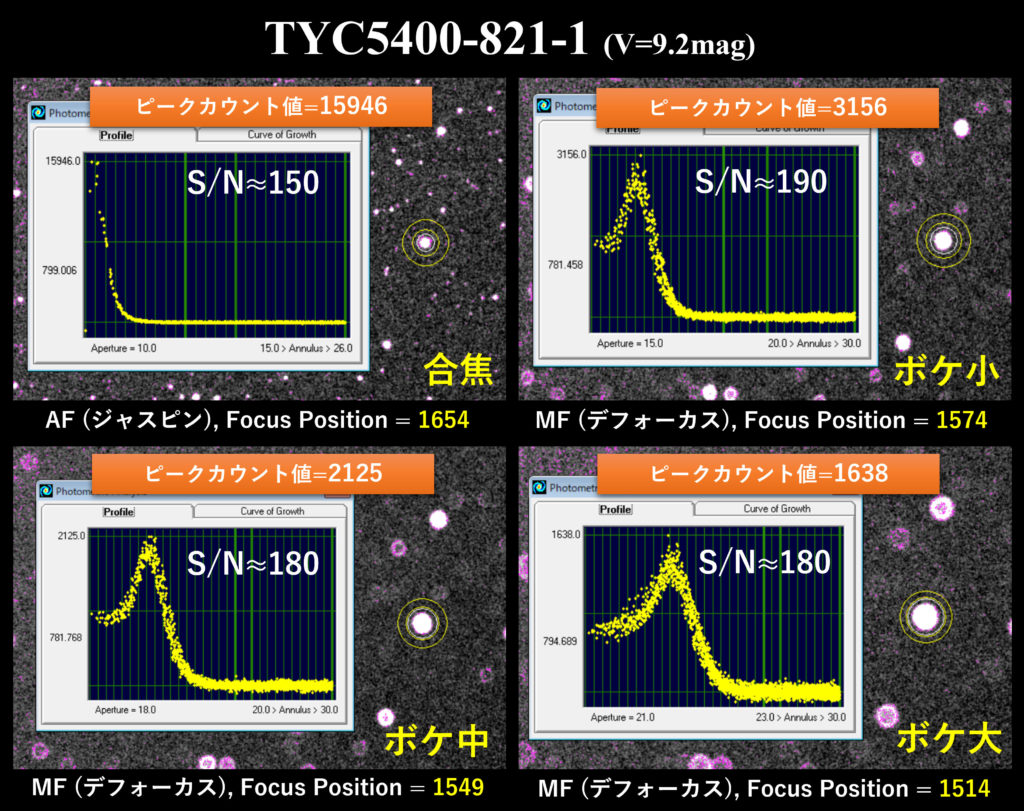

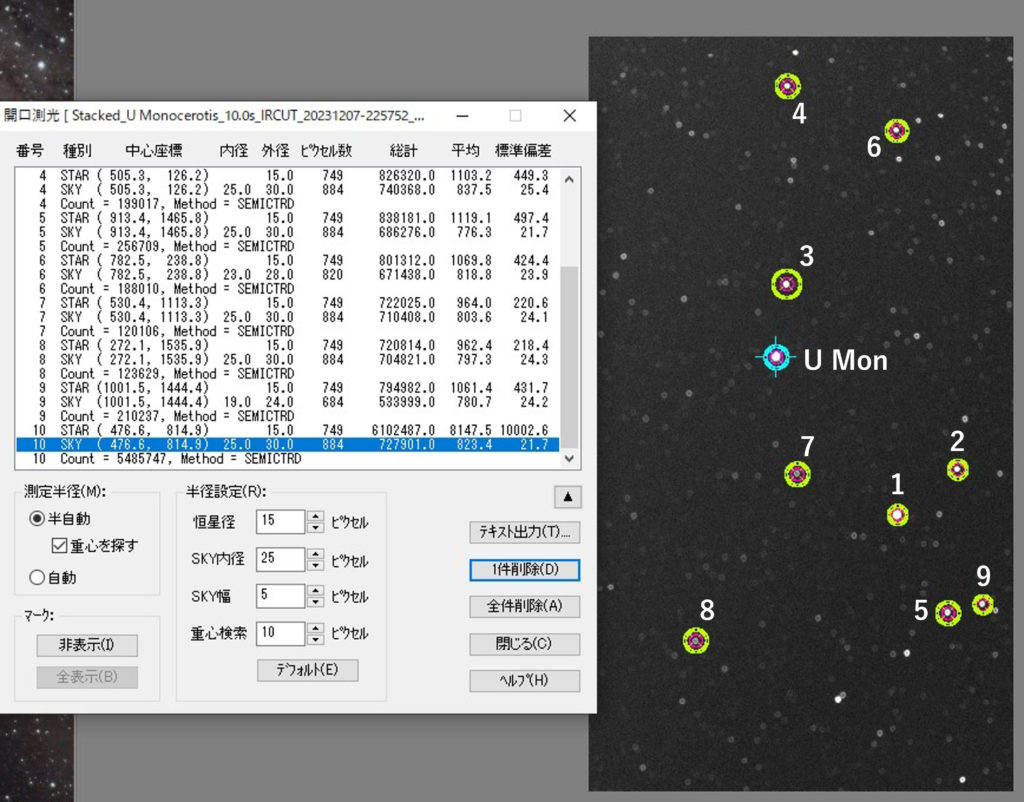

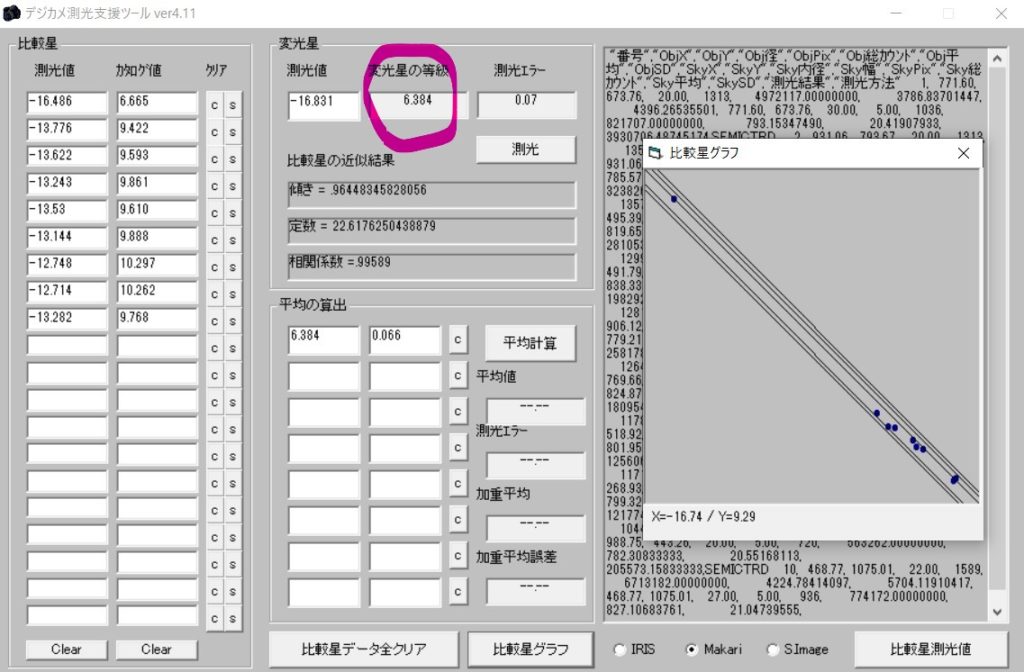

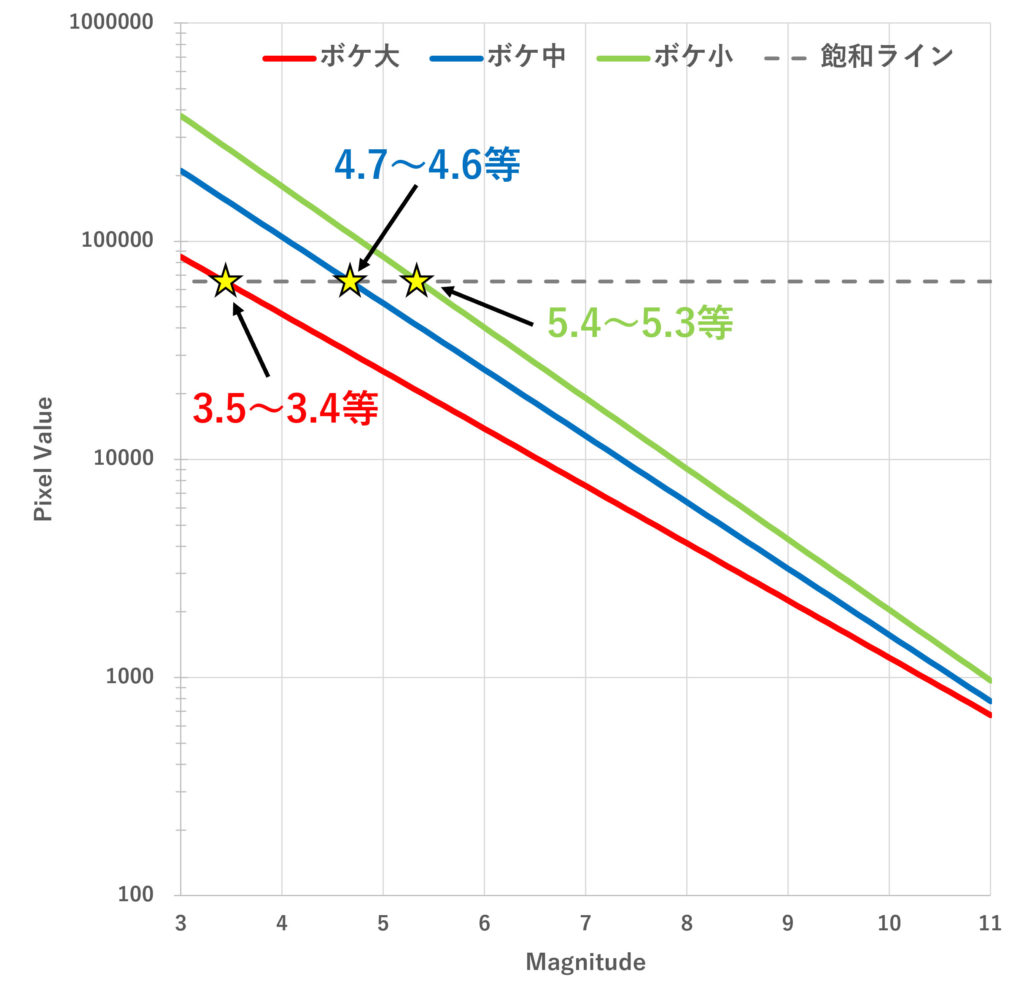

デフォーカスした状態での測光について

本機の分光感度特性について

このうち、連続測光観測 デフォーカス測光

今回、Seestar S50 でスペクトルを撮る というまた邪悪な使い方を試みたのは、上記の未検証であった分光感度特性 について調べてみたかったからである。測光において、RGBのG画像がどのような波長帯の光を透過しているのか、これを示しておくのは、今後 Seestar S50 の測光データが市民権を得るためにも、最低限必要なことであろう。

なお本件は、星見屋 日本変光星研究会

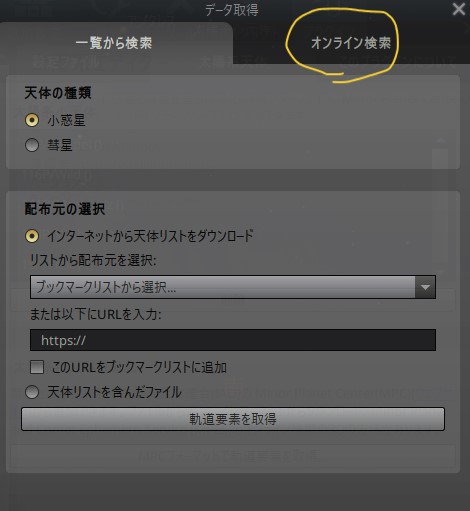

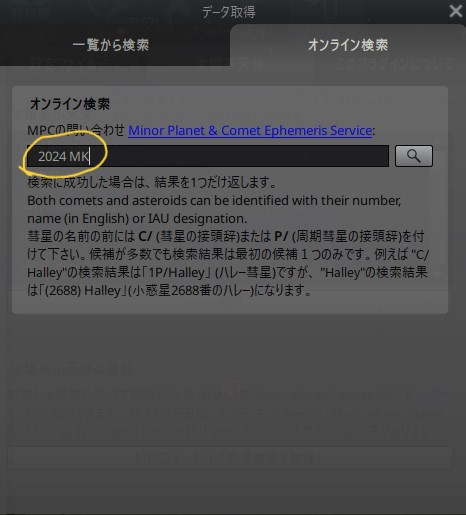

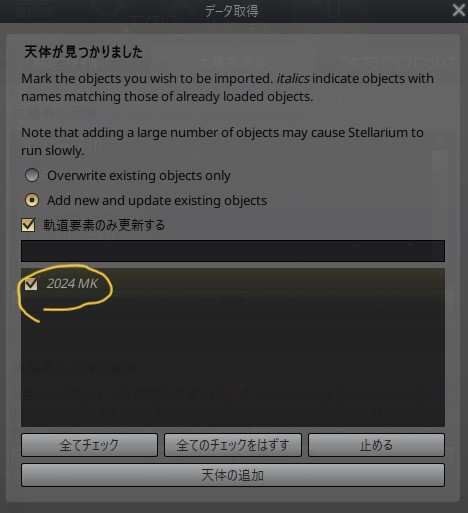

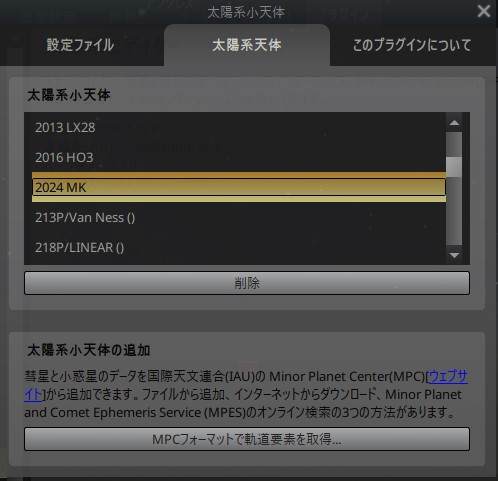

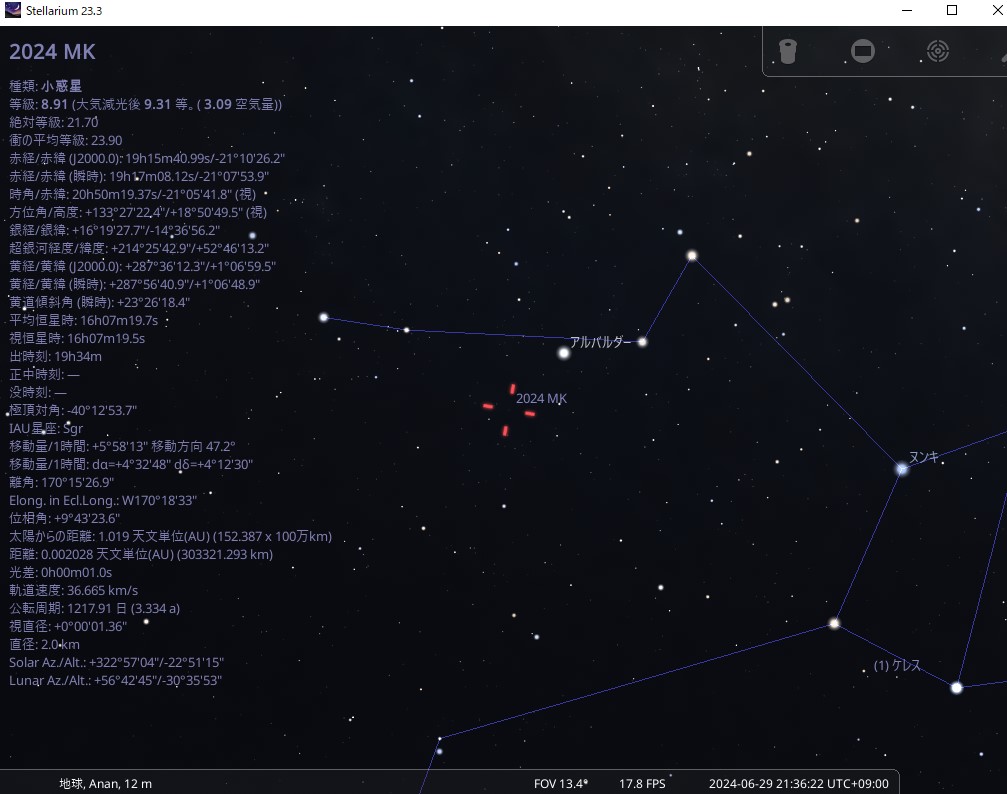

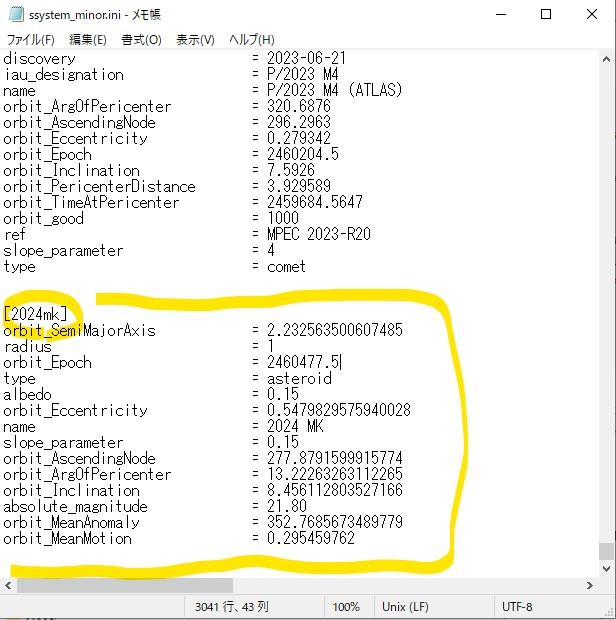

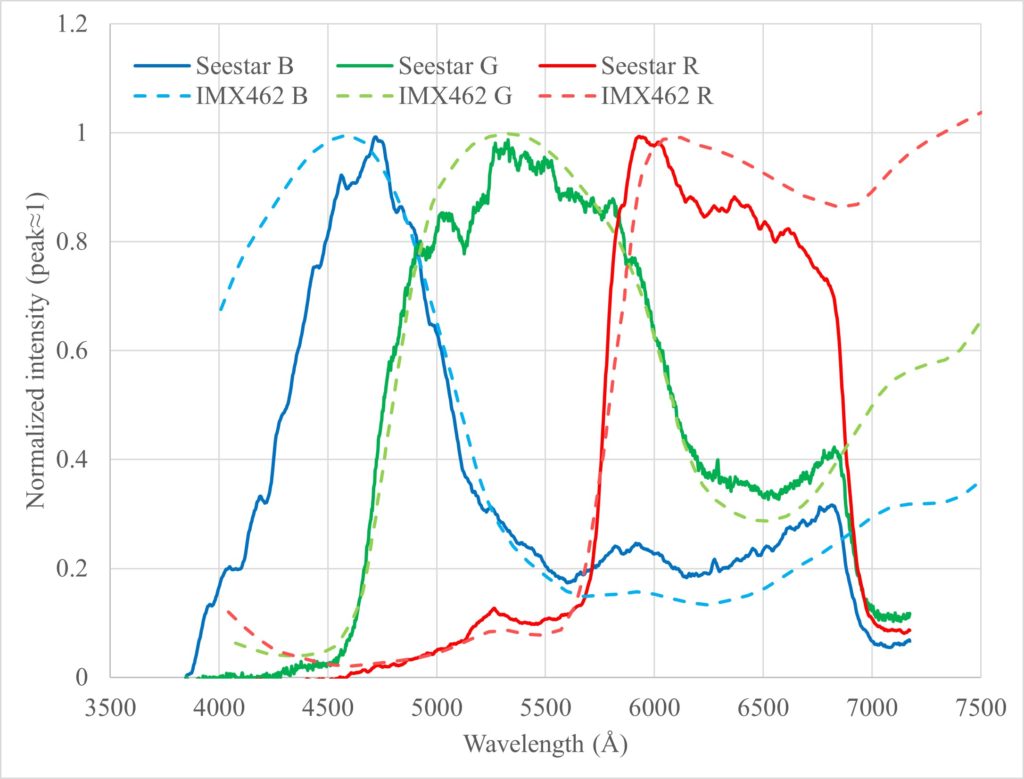

Seestar S50 の分光感度特性 さて、今回スペクトルをどうやって撮ったのか等、細かい部分も含めると、また記事が長くなりそうである。そのため、先に結論的な部分から示しておく。本検証で得た Seestar S50 の分光感度特性は以下の通りだ。

Seestar S50 とIMX462の分光感度特性. このスペクトルは Seestar を使ってポルックス (K0III) のスペクトルを撮り、グラフ化している。R, G, B の強度(Y軸)は、それぞれサンプル数を10として移動平均をとり、さらに概ねピークを1として規格化した。軽い移動平均をかましているとはいえ、グラフ上にはポルックスじたいの吸収線が乗っかているので悪しからず。一方で破線のプロットは Seestar に搭載されている CMOS チップ IMX462 (SONY製) の分光感度特性になる。これは色々なところで、グラフが公開されているので(例: 株式会社アルゴ )、グラフ(画像)から数値を読み出すソフト”WebPlotDigitizer ” を使って抽出し、比較のため併せてプロットしてみた次第。

グラフを見ると、R, G, B それぞれ IMX462 のカタログ値に類似したプロファイルが得られている。しかし Seestar には UV/IR カットフィルターが内臓されているため、短波長側は約4000Å、長波長側は約7000Åあたりから綺麗にカットされている。その一方で、なにやら B, G は赤い領域(約6800Å)に2次ピークのようなものがあり、余計な波長帯の光を少し通す特性があるようだ。

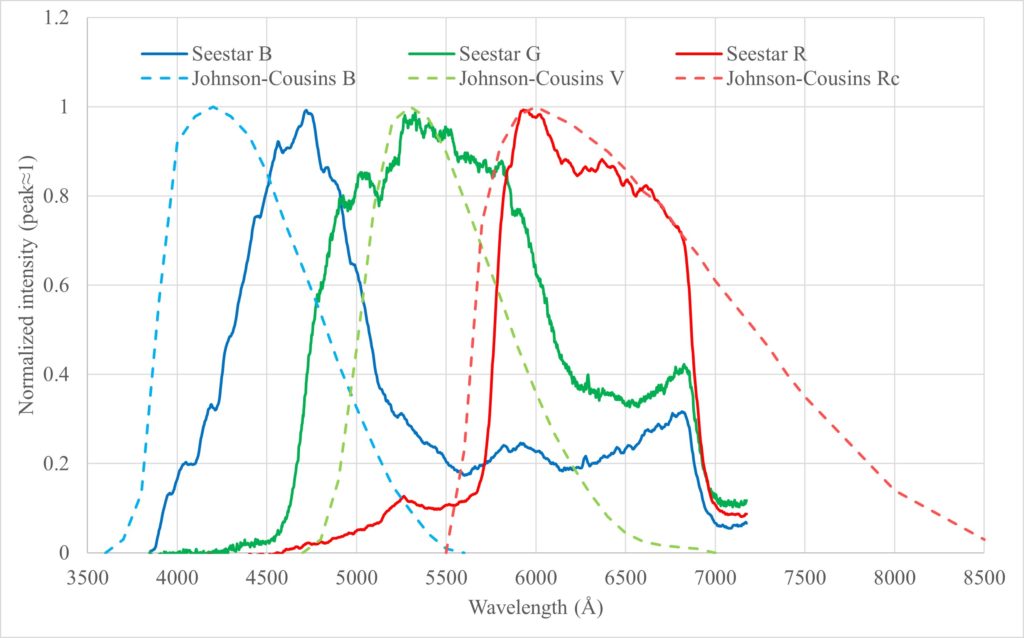

Seestar S50 と測光標準システムの分光感度特性. では次に Seestar と、測光標準システム (Johnson-Cousins) と比較してみよう。Seestar の B画像 については、標準システムBのピークと500Å以上のずれがあり、透過帯域も異なる。さらにSeestar の R画像 については、標準システムの Rc とピークの位置や短波長側の立ち上がりは似ている。しかし、長波長側については、UV/IRカットフィルターの影響を受けており、標準システムと透過帯域は一致しない。そして、Seestar の G 画像については、標準システムV とピークの波長は似ている。しかし、G画像 は透過域が短波長側&長波長側に少し袖があり、Vバンドと比べると透過域の幅が広いことがわかる。

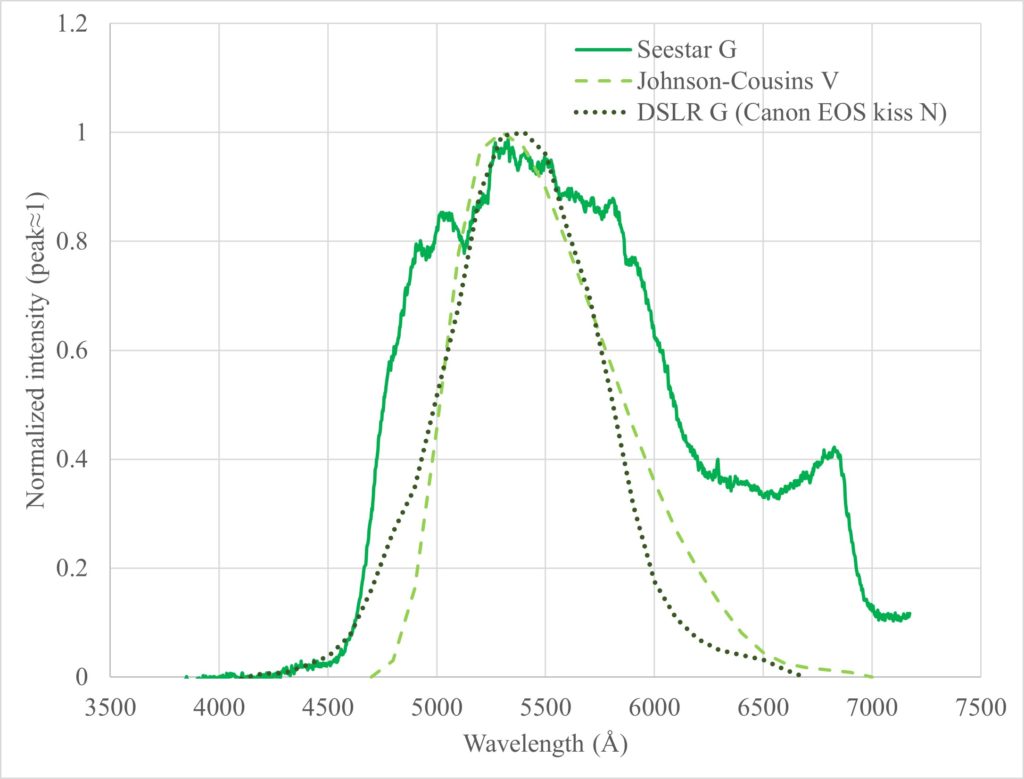

Seestar S50のG画像、測光標準システムのVバンド、デジカメのG画像の分光感度特性. ついでに Seestar G画像、標準システムVバンド、デジカメG画像で比較してみよう(デジカメGについては、過去に自分で測定したデータ を使用している)。デジカメG画像と標準システムVバンドのプロファイルが似ていることは言わずもがな、10年以上前から明らかとなっている(研究例: 小野間, 2009 )。しかし、Seestar のG画像については、先ほども述べたとおり、透過帯域が少し広く、さらに赤い波長域にも少し感度がある。そのため、色が極端に赤い星や、新星などの強い輝線を出すような天体を測光する場合は、VバンドやデジカメのG画像よりも少し明るい測光値が出てくる可能性があるだろう。

ここまでの話について、箇条書きで簡便にまとめておく(特にSeestarのG画像について):

本機のG画像は測光標準システムのVバンドと比較すると、透過域内のピーク波長は似ている。

本機のG画像はVバンドに比べると透過域(袖)が少し広い。加えて長波長側(約6800Å)にも少し透過域がある。

このような分光感度特性から、SeestarのG画像を測光すると、天体によってはVバンドと比べると少し明るい結果になる可能性がある。

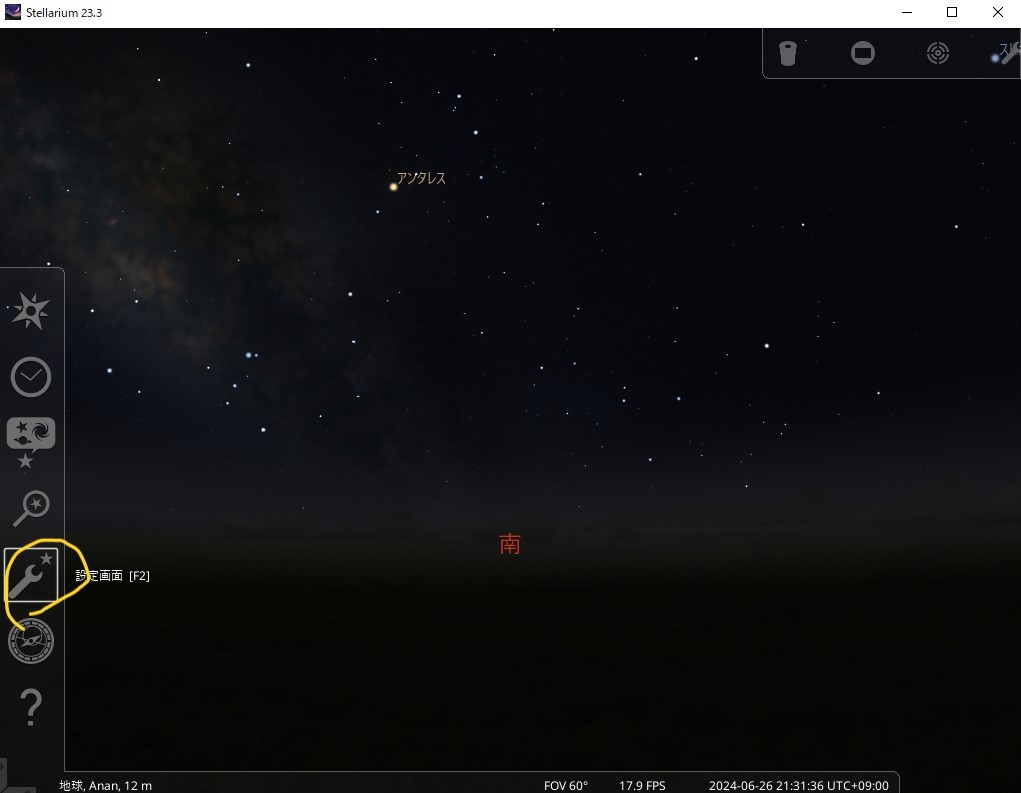

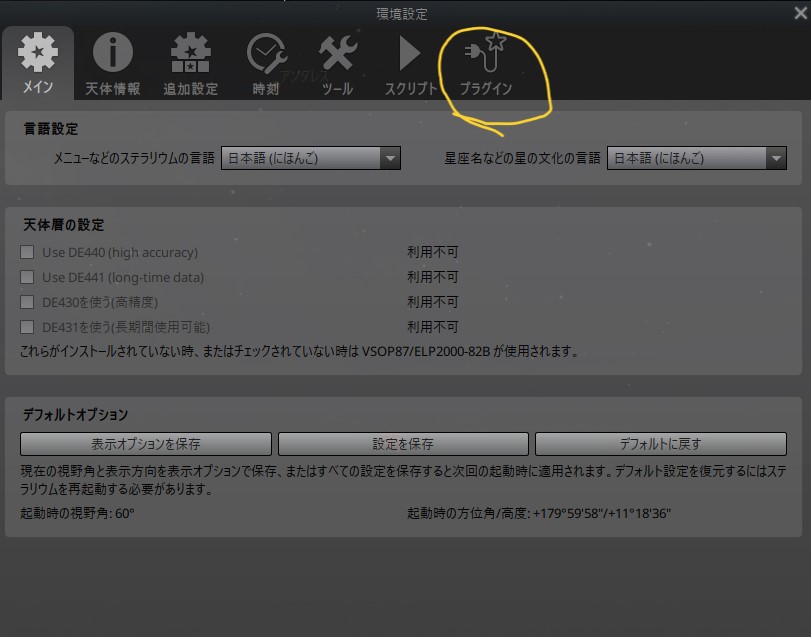

Seestar でどうやってスペクトルを撮ったのか? 【前置き】

ここからの話は、あくまでオマケである(前置きが長いのでご容赦を)。

そもそも Seestar S50 で天体スペクトルを撮った理由は冒頭でも述べた通りだ。しかし、スマート望遠鏡の発展や可能性を考慮すれば、私のような邪悪な使い方が、今後誰かの役に立つかもしれないので、現段階のノウハウ等を記録として残しておこうと思う(実はけっこう試行錯誤が必要だった)。

そもそも何故、分光感度特性を調べるために、Seestar で天体スペクトルを撮ったのかを書いておく。言わずもがな、Seestar はオールインワン望遠鏡であり、内臓されているカメラなどをバラすことは基本できない(海外の分解好きな人は既に本機を解剖実験しているようであるが)。私が過去に調査したデジカメの分光感度特性 については、カメラレンズ(f=50mm)、島津製作所の実験室用分光器(スリット + コリメーター + 透過型回折格子 200本/mm)、水素の比較光源、白熱球を使い、室内でデータを撮ることができた。ところが、Seestar は焦点距離250mmのレンズを備えた望遠鏡であり、室内のような狭い空間ではまず合焦がままならない。室内テストとして、対物レンズ側に透過型回折格子を貼り付け白熱球などの光源を撮ることも試みたが(2023年12月頃)、スリットレスでは室内におけるスペクトルの取得はとても困難であった(そもそもFITSで保存することもできない)。

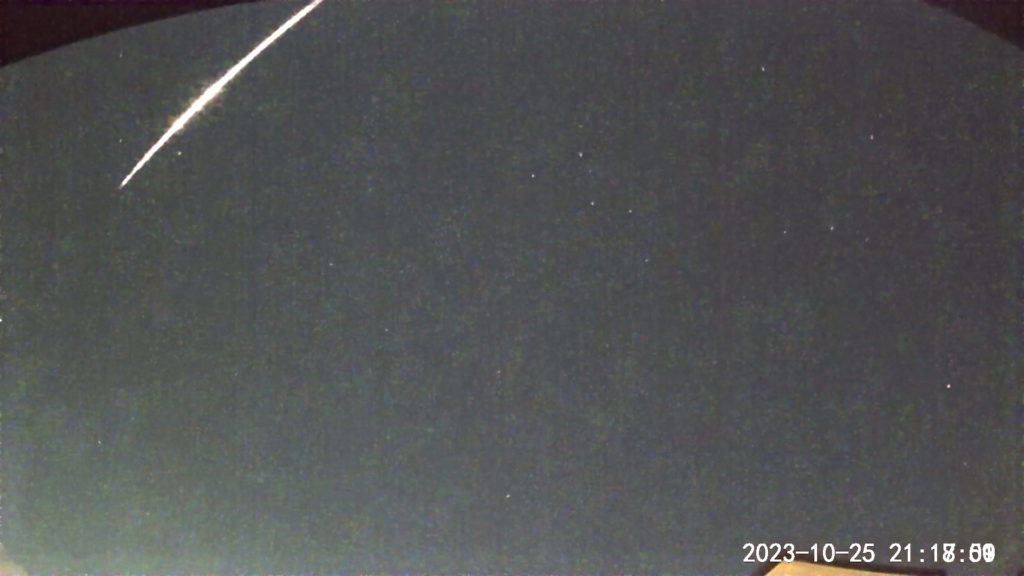

そこで、恒星のスペクトルを撮ることで、本機の分光感度特性を明らかにすることにした(星での本格テストは2024年1月3日から開始)。ちなみに、実際に手を動かすきっかけになったのが、Facebook の Seestar 公式グループにあったとある投稿だった。その内容は本機でシリウスのスペクトルを撮ったよ、という刺激的なもので (Kai Yung さんの報告 )、「おお、Seestar で邪悪なことをしている同志に先を越された!」という、良い意味でライバル心のようなものに火がついた。Kai さんのスペクトルを見ると、1本のスペクトルが4枚の画像にわたって写っていた。そこで、回折格子の格子定数が気になったので、質問してみたところ、200本/mmだと教えて頂き、もっと小さい分散でも良いかも的なコメントも頂いた。

使用した回折格子について 実は仕事柄、回折格子はイベントで使ったりするので、手持ちで透過型の回折格子を持っていたのだが、500本/mmと分散が大きかった。Seestar の焦点距離やCMOSチップの大きさを考慮すると、これでは使い勝手が悪い。試しに500本/mmでシリウスのスペクトルを撮ろうと思ったが、 0次光からいったいどのくらい離れた場所に1次の回折光が現れるのかが皆目わからず撃沈。そこで、先の Kai さんのコメントに従い、100本/mm の回折格子を探したのだが、国内では気軽に(安価に)手に入りそうになかった。

それで色々ネット検索していたら ebay で100本/mmの回折格子が売られていることを知る。お買い物サイトとしての安全性など色々悩んだが、一念発起して人柱になるべくエイヤっ!と ebay で約3.8cm四方の回折格子 50本/mm もあったので、試しに購入(結果的にこれが良い選択だった)。50本/mm, 100本/mmともに、1枚約11ドルで送料は無料(計約22ドル)。12月20日に注文して自宅に届いたのは1月3日だったので、思ったよりも早い到着だった。

50本/mmで試しに撮ってみた

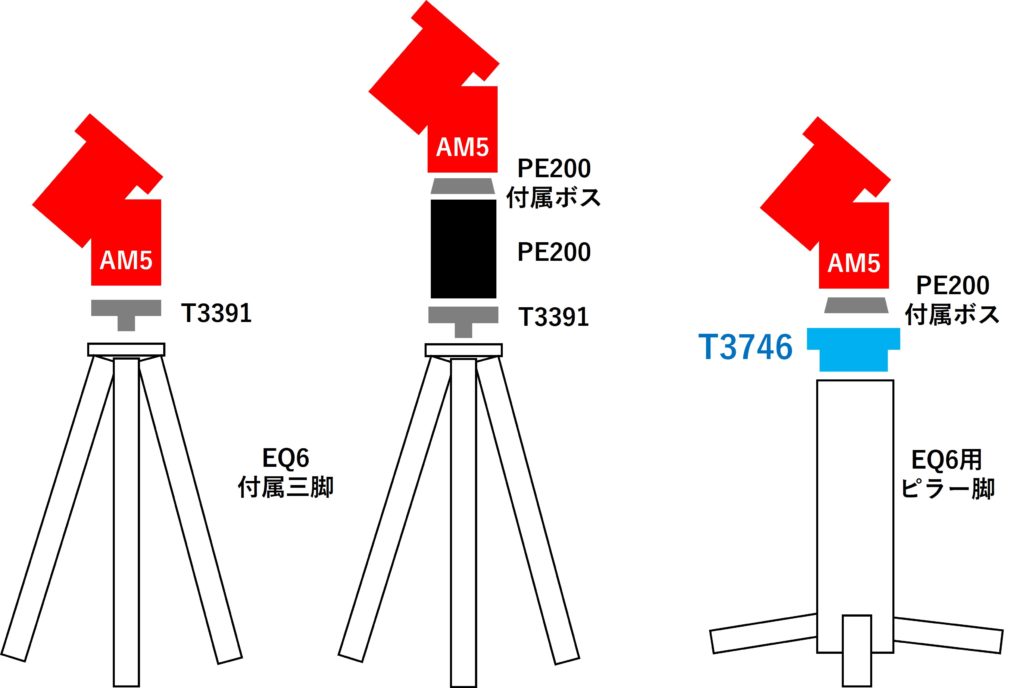

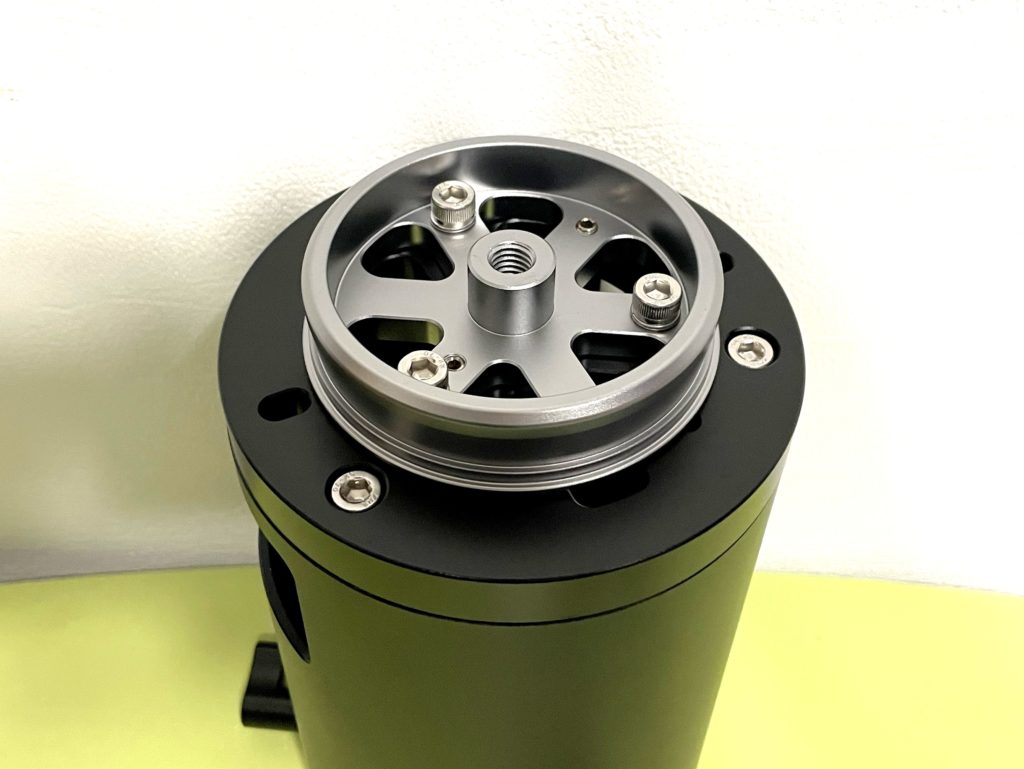

ebayで購入した50本/mm の回折格子をSeestar に取付けた様子 (この方法はおススメしないので、後述する方法を参照されたし).

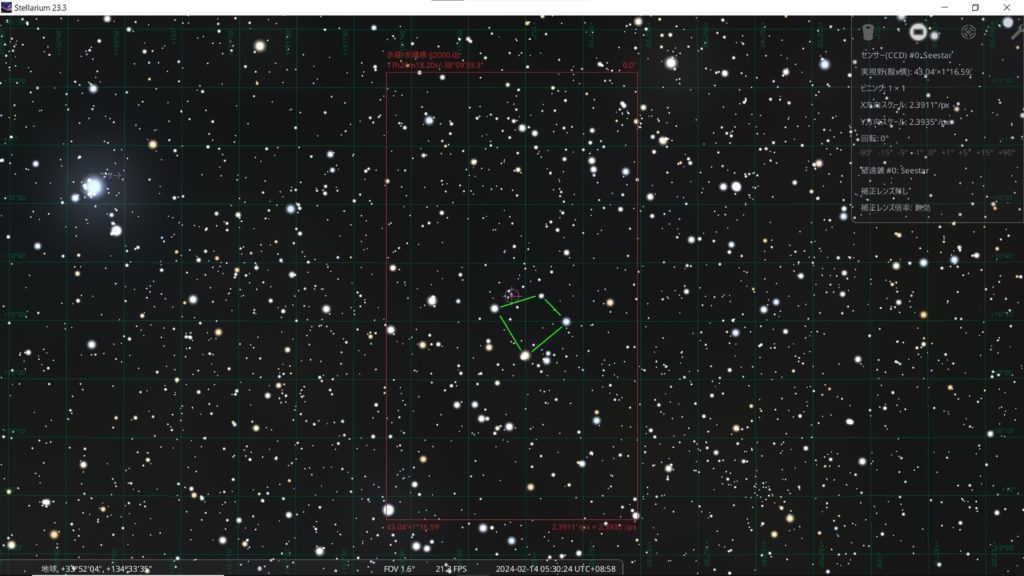

ブツが届いた1月3日の晩に、早速回折格子 (50本/mm ) をSeestar に装着し、観測を試みた。約3.8cm四方のフィルムなので、はじめは上記のように、適当な厚紙を丸くくり抜き、口径を絞る形で装着(セロテープで止めただけ)。貼り付けるさいは、1次の回折光が縦方向に出現 するように注意した(Seestar の観測画像は縦長なので)。

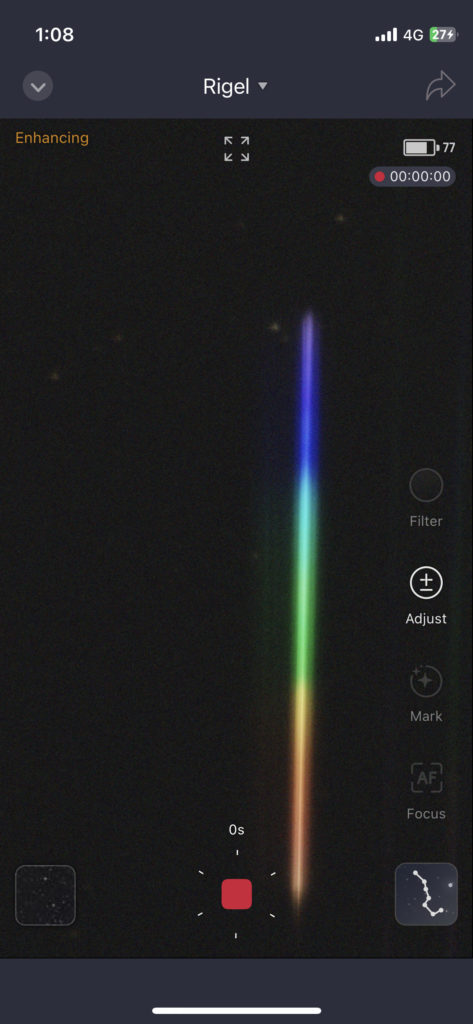

対物レンズ全面に回折格子を取り付けた状態で撮影 (リゲルをプレビューしている様子).

左図の状態から視野を一つぶんずらした位置に出現しているリゲルのスペクトル (1次の回折光).

上記の画像(上記左図)は、とりあえず導入したリゲルの姿。回折格子の影響を受けてか、合焦状態にも関わらず、星像の劣化が見受けれた。その影響で、プレートソルブもうまくいかず、導入時は回折格子を外して行うことになり、導入からスペクトルの撮影までの効率は決して良くなかった。一方で、 50本/mmの回折格子 だと、1次の回折光がちょうど画像内に収まっており(上記右図)、複数の画像にスペクトルがまたがらないのは良い。しかし、星像の劣化が影響して、スペクトルの撮影を開始してもスタックがまったくうまくいかず(ひたすらエラー)、1枚も画像をFITSで保存することができなかったorz 例えばシリウスのスペクトルにしても、撮影をはじめるライブビュー状態から吸収線の存在がわかり、期待が膨らんだが… 結局のところスタックエラーで画像(FITS)が1枚も保存されないのは、非常にもどかしい時間であった。

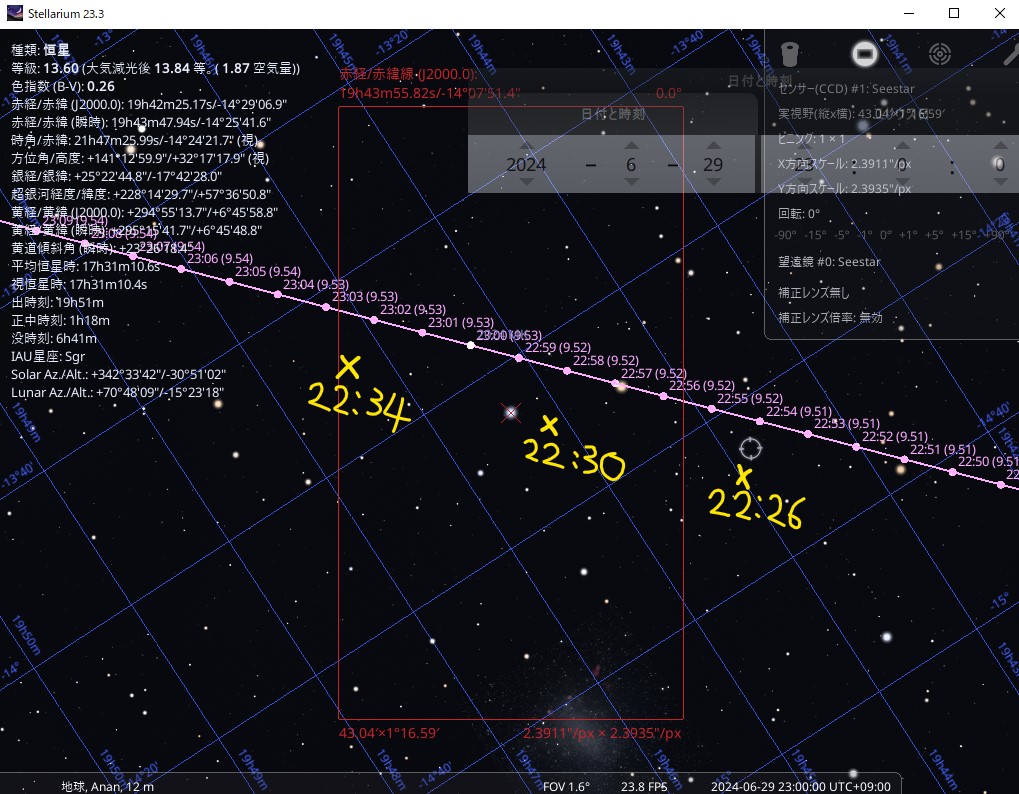

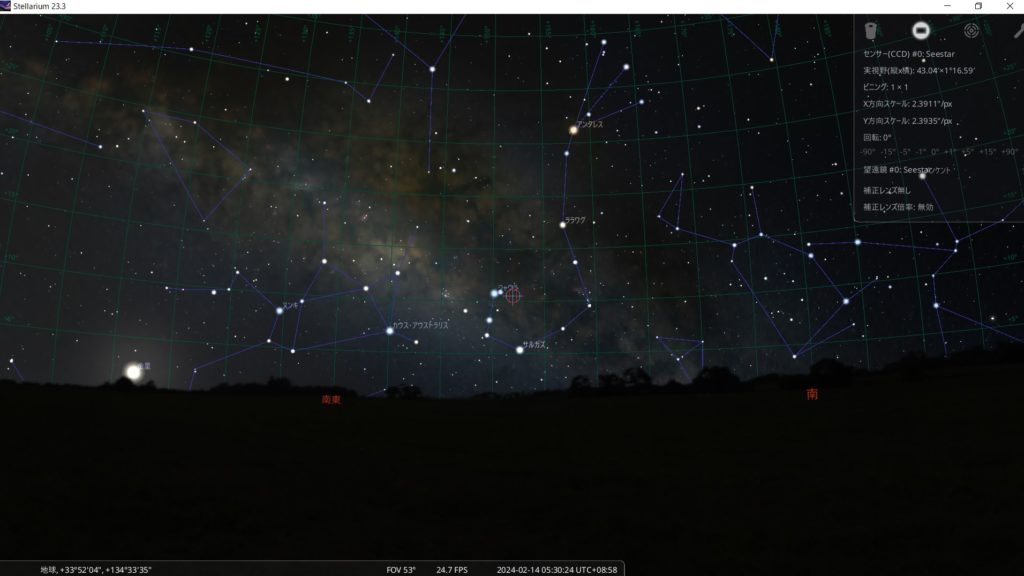

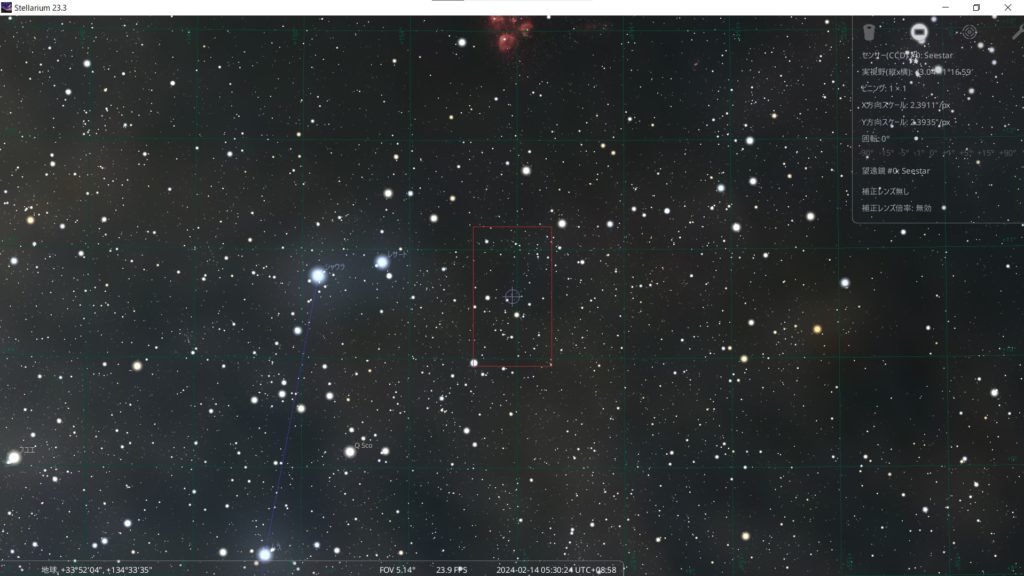

ちなみに、50本/mmの回折格子を使うと、1次の回折光がどこに現れるのか?これについては(回折格子の貼り付け方にもよるが)、おおよそ Seestar の視野を一つ分ずらしたところに出現していた。Seestarアプリの星図(右図)で確認すると、シリウスの場合、赤い枠のあたりにスペクトルが写っていた。もちろん、1次の回折光はこれとは逆方向にも出現するので、どちらか観測しやすいほうのスペクトルを撮ると良いだろう(スリットレス分光なので、撮影領域によっては、スペクトルが出現した位置に、他の星がコンタミしてくることも十分考えられるので)。

先に述べておくと、100本/mmも試したところ、スペクトルは Seestar の視野を2つほどずらした位置に出現した。当然1本のスペクトルは2~3倍ほど長く出現し、撮影するときも2~3枚の画像にわたることがわかった。どんぶり勘定してみると、最初私が使おうとしていた500本/mmだと、1次の回折光は視野を10個ほどずらしたところに出現していたのかもしれない(しかも1本のスペクトルは超ロングになり、視野をずらしつつ10枚くらい撮らないと1本のスペクトルにならなかったのかも)。

50本/mmの回折格子を使った場合、スペクトル(1次の回折光)が出現する位置について.

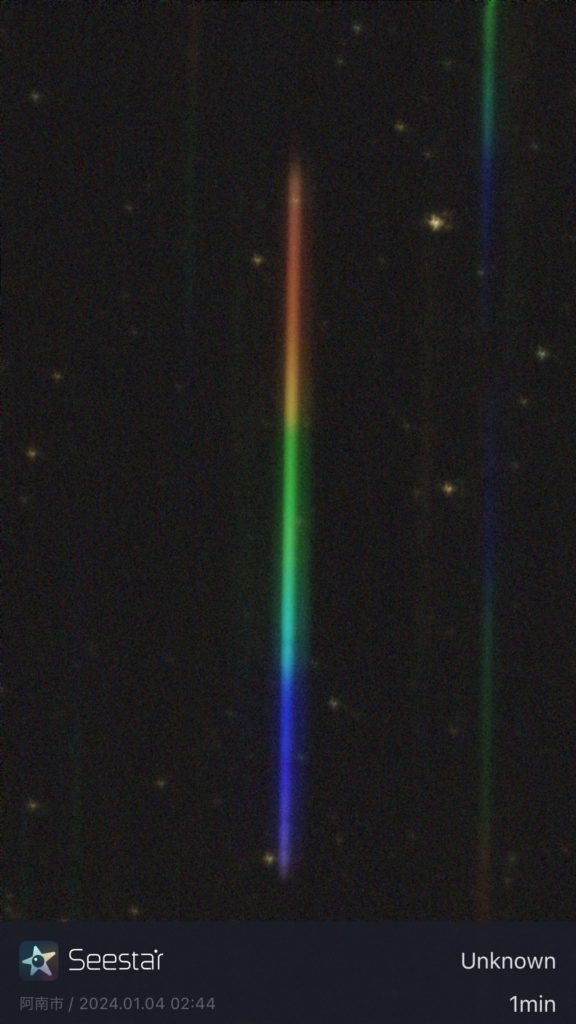

ところで先ほど、スタックエラー でスペクトルがまったく撮れない(FITSで保存されない)ということを書いた。シリウスやリゲルなど、このとき明るい恒星のスペクトルは全然撮れなかったのだが、少し星の多い領域でスペクトルを撮ってみると、奇跡的にいくつかスタックがうまくいき、FITSで保存できたものがある(以下に2例示す)。

50本/mmで撮影したゴメイサ (こいぬ座β星)のスペクトル. 観測日時は画像内に記載.

50本/mmで撮影したM42のスペクトル. 観測日時は画像内に記載.

この2本のスペクトルについては、正直たまたまスタックされて、「なんかまぐれで撮れちゃった」的なショットであった。画像を見てわかる通り、回折格子の影響を受けて、やはり星像が悪く(ピンボケではない)、これがどうしてもプレートソルブやライブスタックに影響を与えてしまう。このままでは観測の効率が非常に悪く、何より任意の天体のスペクトルがFITSで撮れないのは大問題であった。

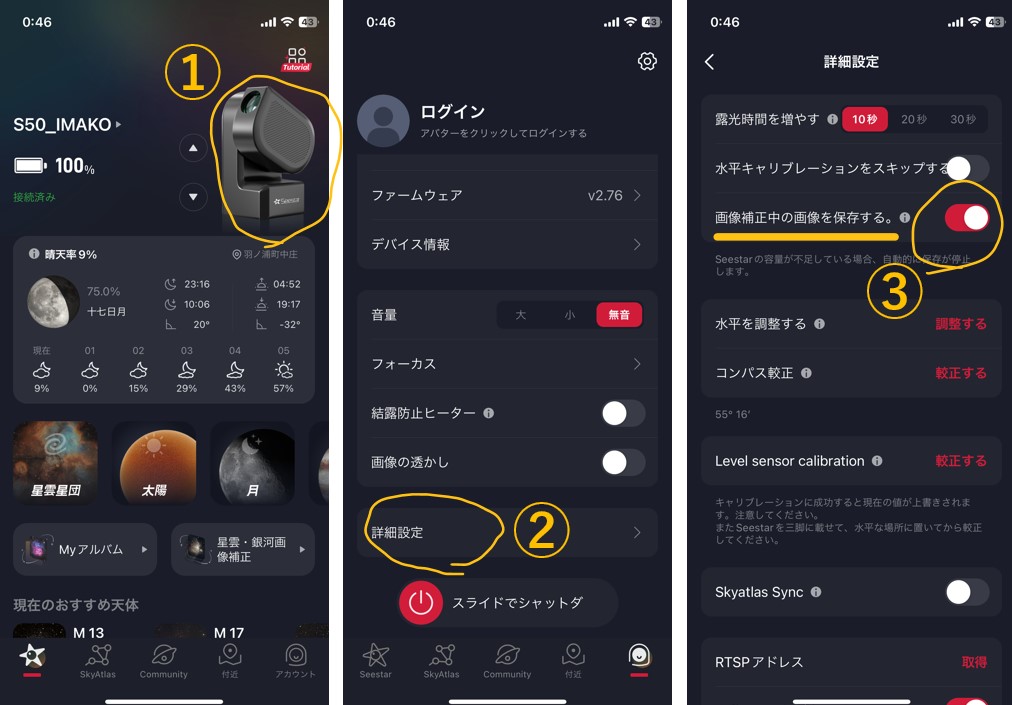

問題解決!回折格子の取り付け方を工夫せよ

Seestarの対物レンズに対し、回折格子をおよそ半分だけ被せて装着した様子. 装着は簡易的にセロテープにて.

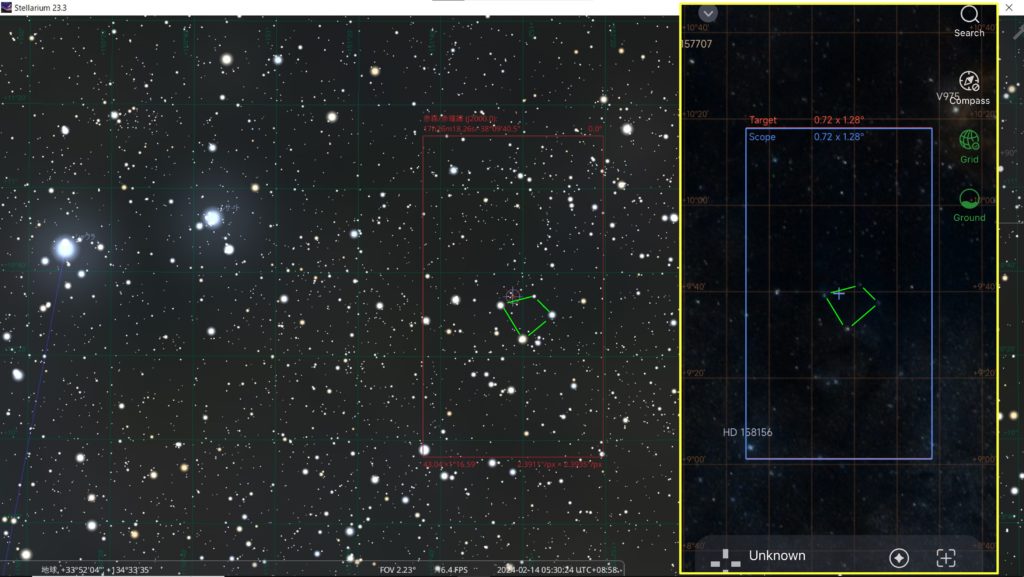

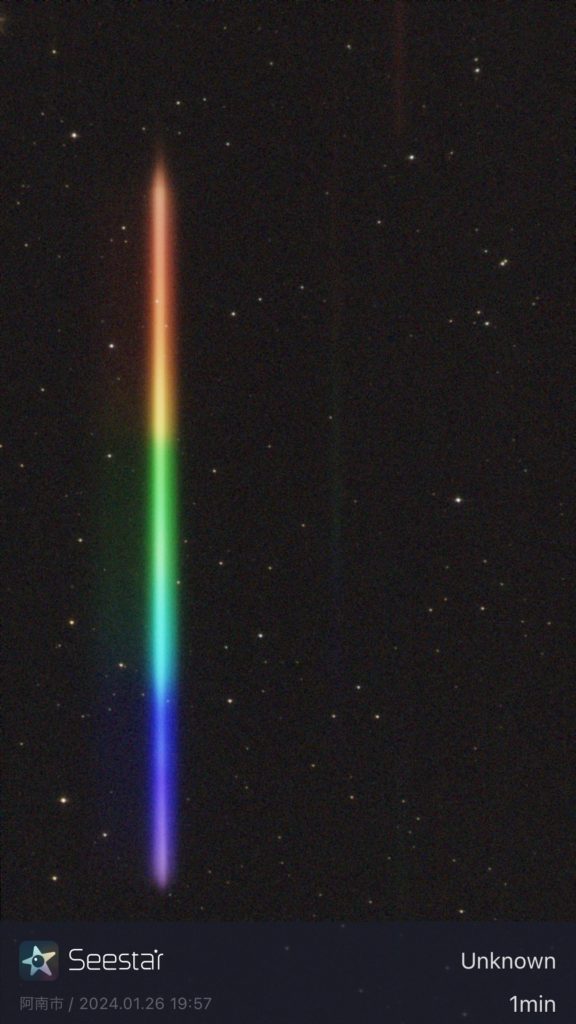

さて、まるで日記のように書くから、どんどん記事が長くなっているが、先の大問題は回折格子の取り付け方を工夫したことで、一発解決をみた。工夫といっても簡単なことで、上記の写真のように、回折格子を対物レンズに対して半分くらいだけ被せる、というだけである。こうすることで星像の劣化がかなり緩和され、回折格子を取りつけた状態であってもプレートソルブは軽快に動き、ライブスタックについても時々エラーが出る程度になった。たったこれだけのことで、観測効率の劇的な改善ができた(2024年1月24日より)。右図にこの手法で撮ったリゲルのスペクトルを示しておく。先に紹介したリゲルのスペクトル画像に写っていた星と比べると、星像が大きく改善していることがわかるだろう。

とは言っても、完全に改善したわけではなく、明るい星を撮ると、まだゴーストのようなものが発生しているのがわかる(下図参照)。スリットレスの場合、このいびつな(面積をもった)星像は、波長分解能にも少し影響を与えるかもしれない。

50本/mmで撮影したリゲルのスペクトル. 回折格子の取り付け方を工夫して撮った一例.

合焦状態で対物レンズに回折格子を全て被せたとき(左)、半分だけ被せたとき(右)の星像の比較. 写っている星はリゲル.

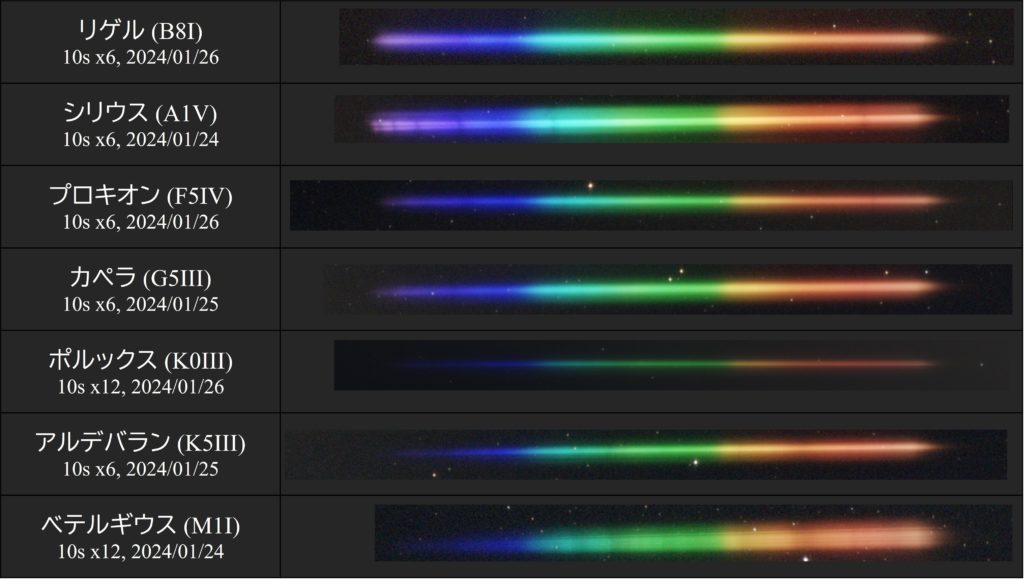

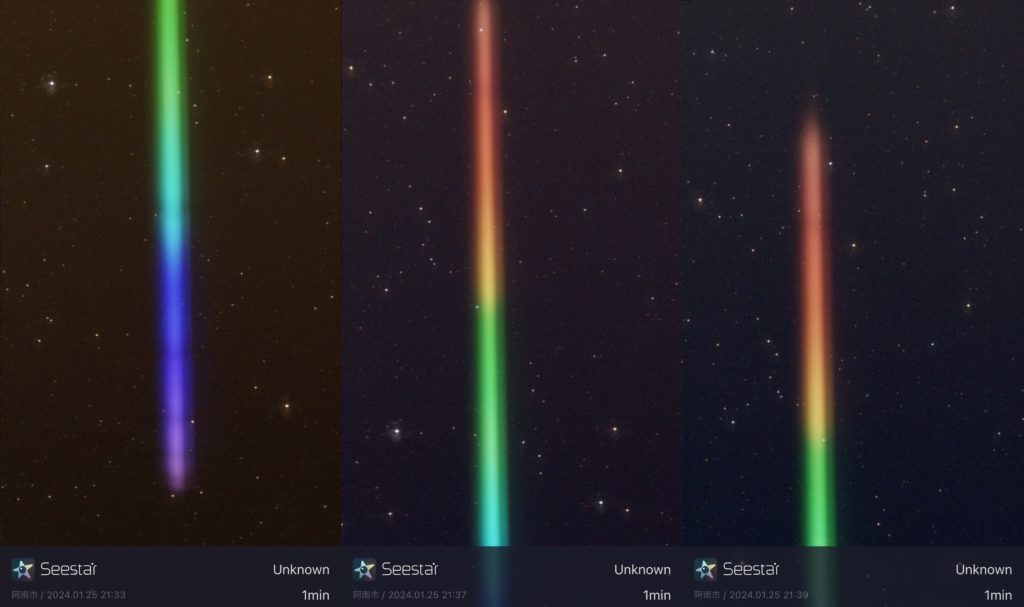

Seestarで冬の1等星のスペクトル全部撮ってみた 50本/mmの回折格子を用い Seestar S50 で撮影した冬の1等星のスペクトル. 上に冬の1等星7つのスペクトル画像を示す。スペクトルはトリミングをかけているが、画像の縮尺は統一してある。本当なら横方向に波長で整列させたいところだが、今回は超大雑把に目分量で配置している。一応、上から温度の高い順に並べている。スタック枚数や撮影日については画像内に記載した。

50本/mm という低分散であっても、さすがシリウス (A型星) はバルマー線 (吸収線) の存在が何本も目視でよくわかった。さらにM型のベテルギウスも、低温度星らしい TiO の吸収帯がバシバシ写っていることが目視でわかる。なお、ポルックスのスペクトルが薄いのは、観測したとき、月が近くにあったことが原因となる。それから、何本か1本のスペクトルがトレーリングしたように太く写っているのは、追尾エラーや視野回転等の影響を受けての、スタックミスが原因だと考えられる。

それで、一応これらのスペクトルを全部マカリィでカウント値を読み出し、既知の吸収線を使って波長校正を行い、グラフ化までしてみたので、以下に示しておく。なお既知の吸収線が2本以上はっきりしないものは、シリウスの波長校正データを使ってグラフ化した(例えばHβなど一つだけでも既知の吸収線がわかれば、それめがけてオフセットするように校正)。縦軸は相対強度とし、マカリィで読みだしたカウント値そのものである(強度校正や規格化はしていない)。

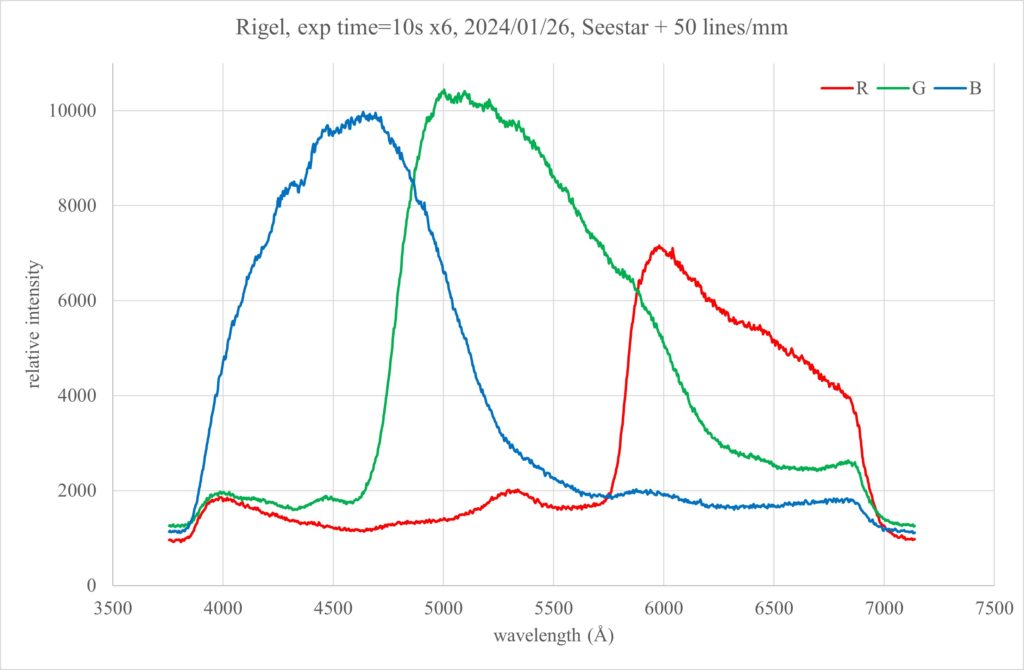

リゲルのスペクトル

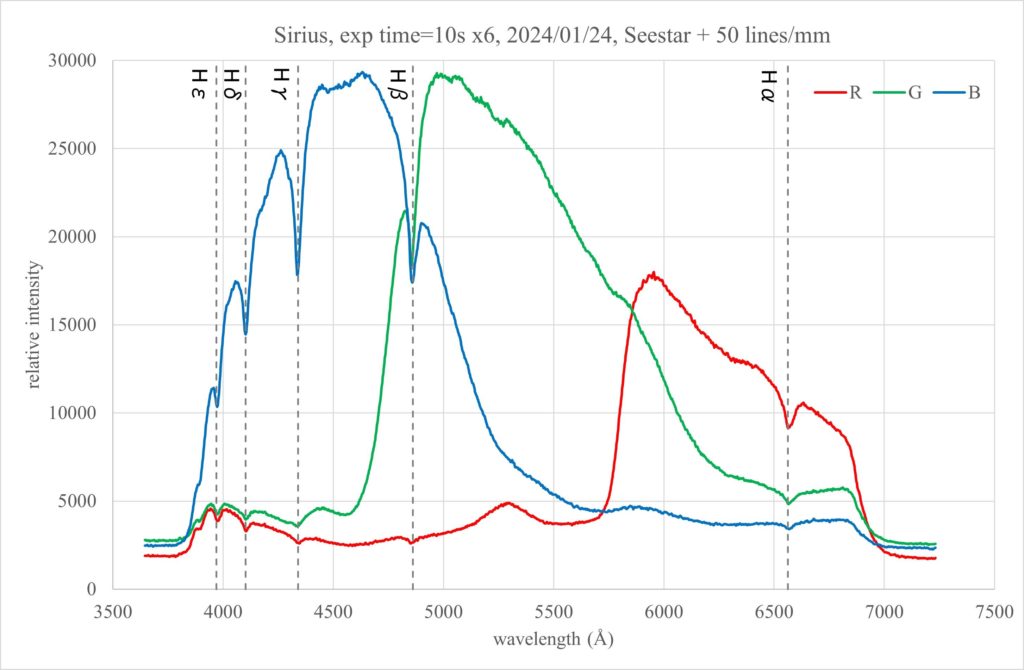

シリウスのスペクトル

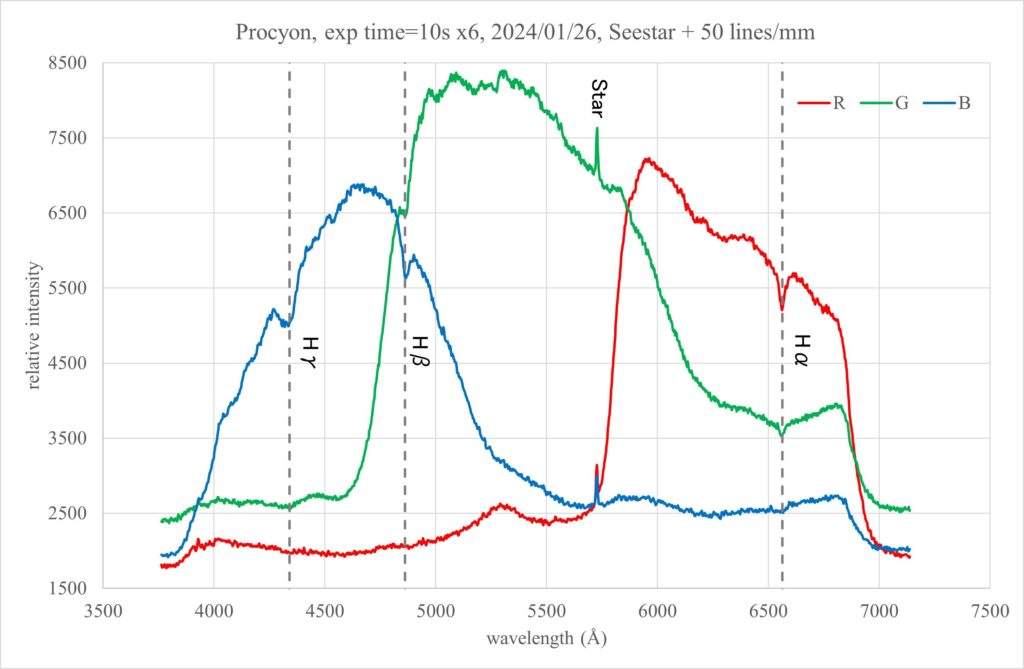

プロキオンのスペクトル

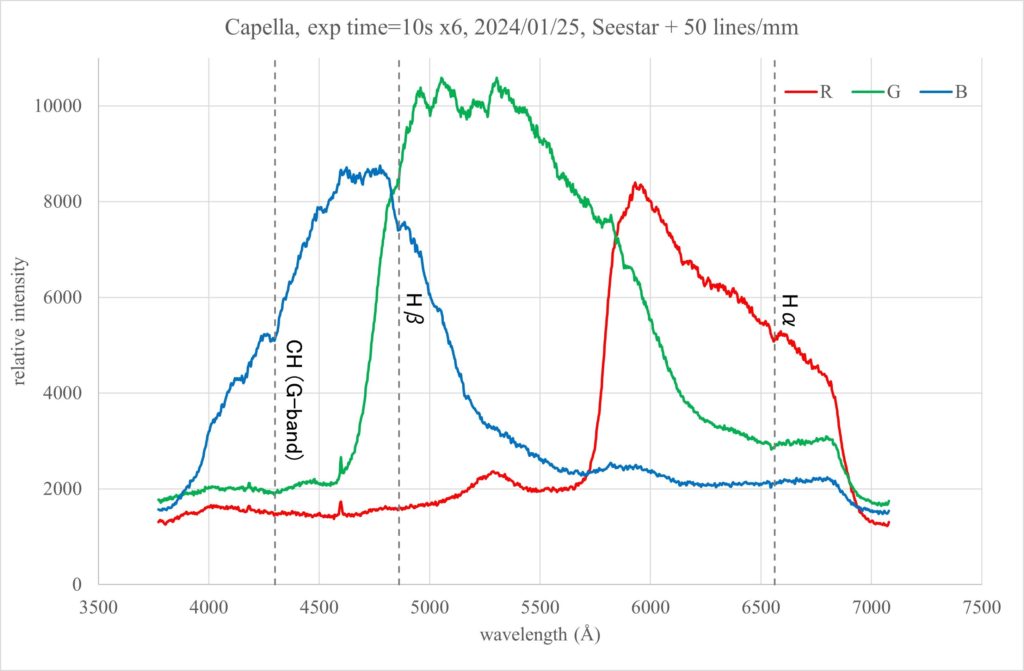

カペラのスペクトル

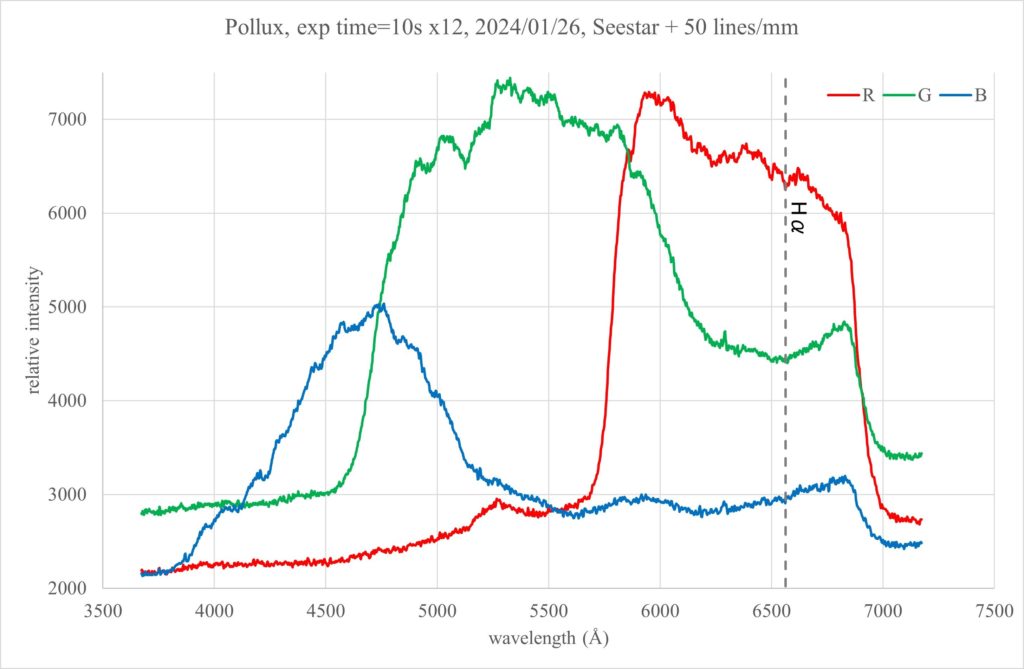

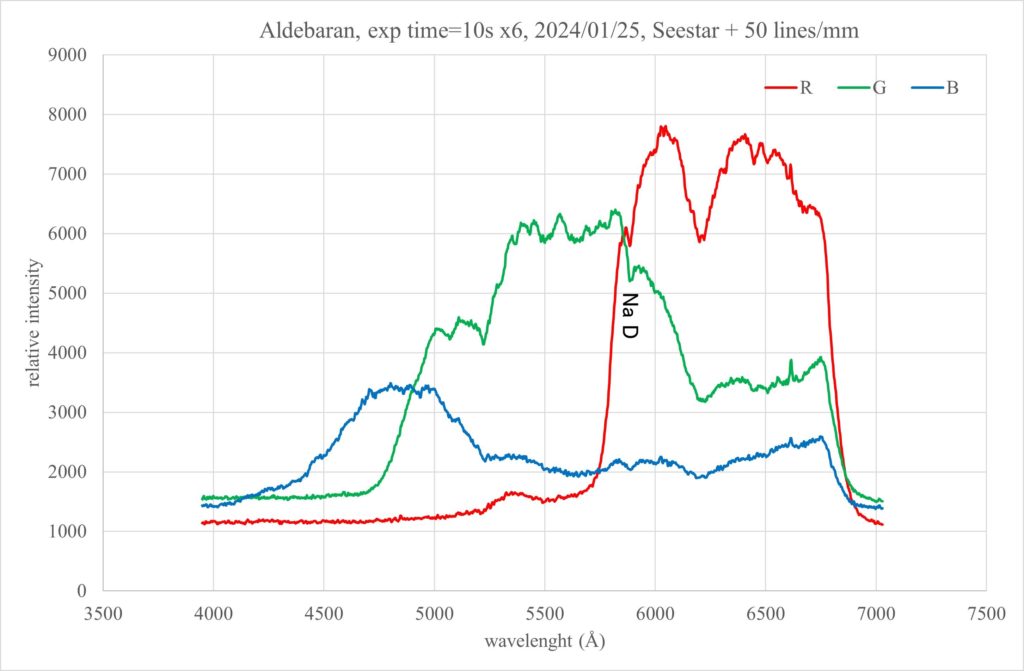

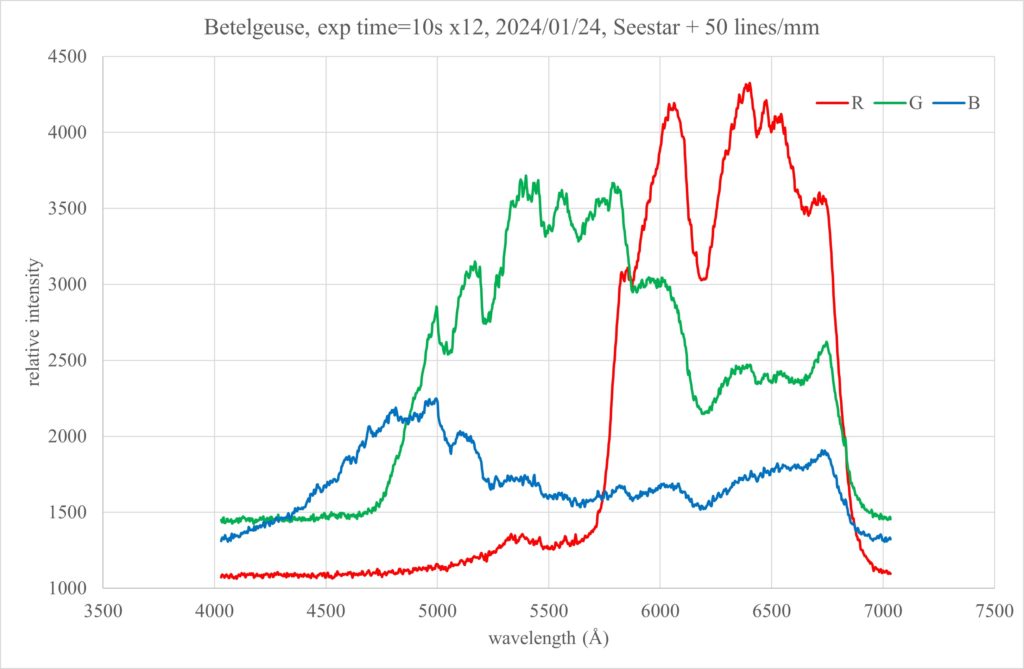

ポルックスのスペクトル

アルデバランのスペクトル

ベテルギウスのスペクトル

あまり吸収線の同定(書き込み)ができていないが、また外部で発表したり執筆することがあれば、もう少しまじめにやりたいと思う。ただリゲルみたいに(高温の星になると)、ほとんど吸収線がわからないケースもある。それにしてもベテルギウスは TiO の吸収帯が何本もよくわかり、こちらは楽しいかぎり。何等まで分光できるのか、そこは更なる検証が必要だが、明るい輝線星を狙うのも一興だろう。

100本/mmでも撮ってみた Seestar に 100本/mm の回折格子を装着して撮ったシリウスのスペクトル. 先にも述べたとおり、今回 ebay では 100本/mm の回折格子も購入した。せっかくなので、シリウスのスペクトルを撮ってみた。さすがに1枚の画像にスペクトルが収まらず、テスト観測では3枚の画像に渡って撮影した。ただ頑張れば、ぎりぎり2枚の画像で収まるかもしれない。一応、グラフ化までやってみたが、50本/mmと劇的な違いは見受けられなかった。100本/mmだと、単純に観測時間もデータ処理も2~3倍の時間&労力になるので、Seestar で気軽にスペクトルを撮りたい人は、1発で1本のスペクトルが撮れる50本/mmがオススメである。

データ処理について 本記事の最後のネタとして、データ処理に関して(簡単に )述べておく。一応、普及面も意識して、全てマカリィ

マカリィでスタック済みのFITS画像を開く(読み込み方法はカラー画像を選択)。

画像が縦向きなので、短波長側が左になるように画像を横向きに回転。

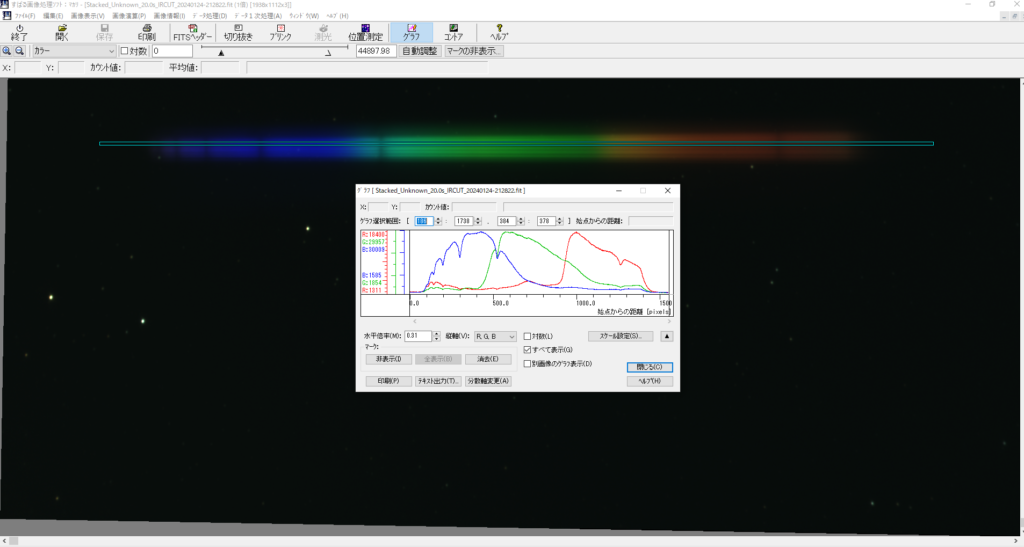

マカリィの “グラフ” 機能を使って、スペクトルの強度(カウント値)を読みだす。

読みだした数値を “テキスト出力” する (.csv で保存できる)。

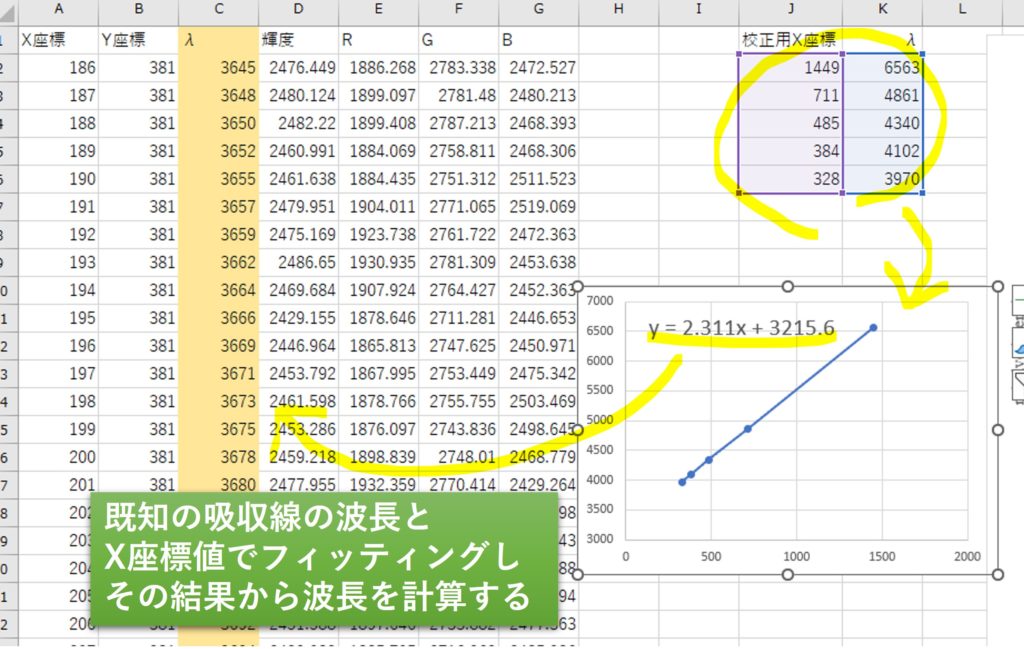

CSVファイルをエクセルで開いて、既知の吸収線で波長校正。

エクセルでグラフ化。

文字だけではわかりにくそうな部分もあると思うので、以下補足用の画像を2枚だけ以下に貼っておく。

【上記フロー3番】マカリィの “グラフ” 機能を使って、スペクトルの強度(カウント値)を読みだしているところ.

【上記フロー5番】CSVファイルをエクセルで開いて、既知の吸収線を使って、波長校正をしているところ.

さいごに おまけの部分が記事の大半をしめてしまったが、冒頭でも述べたとおり、今回の検証で私が最も知りたかったのは “Seestar S50 のカラー画像の分光感度特性” となる。これについては、まとめも含めて記事の前半部に示した。その副産物として、Seestar S50 を使ったスリットレス方式(透過型回折格子)での分光観測に関して、一定のノウハウを得ることができた。

なお、星見屋

これまでの関連記事は以下のとおり:

SeeStar S50 を使った測光観測の検証 SeeStar S50 を使った食変光星の測光観測 SeeStar S50 を使った新天体の確認観測 天体リストに無い天体の導入 (Seestar S50) デフォーカス画像を用いた明るい星の測光 (Seestar S50)