はじめに

2023年、今春に ZWO 社の波動歯車装置が搭載された赤道儀 AM5 を入手(併せて、同社の ASI294 MC-pro というカラーCMOSカメラも)。このコンパクト且つ軽量な赤道儀を用い、お仕事用の天文資料について、主に移動を伴う撮影・観測に活かしたいと思っている。

AM5 の特徴についてはすでに多くのレビューがあるので、詳しくは先人に御任せするとして(以下、レビューの例)、

KYOEI Osaka 『AM5赤道儀のインプレッション』 KYOEI Tokyo blog 『ZWO社「AM5赤道儀」を使ってみました! vol.1』 天体写真の世界 『ZWO AM5赤道儀の各部写真』 空と星と山と 『...ZWOのAM5がやって来た!!...』 ボスケのレンキンTV 『話題のZWO AM5赤道儀を開封レビュー』(YouTube) すみやチャンネル 『ZWO AM5 赤道儀がやってきた』 (YouTube)

ここでは、大雑把に自分がときめいた部分を紹介する。

- 軽くてコンパクト(重量約5kg)

- カウンターウェイト無しで運用可能 (13kg まで)

- ウェイトを装着すれば20kgまで搭載可能

私は家の庭で撮影することも多いが、時には気合いを入れて県南の暗い空を求め、車で移動を伴う撮影を行うことがある。その場合、手持ちで一番大きい口径25cm 級 (10kg超え) の鏡筒を持っていくとなると、必然的に搭載重量に余裕を持ったデカイ赤道儀が必要で、カウンターウェイトを含めると荷物の体積・重量はどうしても大きくなる。この点に文句を言っていては、往年の天体写真家の皆さんに怒られてしまうかもしれないが、移動撮影において荷物の体積・重量を減らせるのは、機材の組み上げや撤収作業のことを考えると(体力的・精神的にも)、正義であることは間違いないだろう(荷室の狭い軽自動車ユーザーにも嬉しいしことである)。

ちなみに、ざっくりと他社のドイツ式赤道儀について、搭載重量が似たようなものを本体重量と併せて比較してみると、以下の表のようになる。私は EQ6R pro を持っているので、25cm 級 (10kg超え) の鏡筒の運用には困っていないが、この赤道儀は本体重量が 17kg あり、その重量ゆえ普段は自宅のピラー脚にほぼ固定した状態にしている。もちろん、遠征に出かける場合は、ピラー脚からエイヤっと取り外し、半自作のケースに入れて車に積んでいた。

| 赤道儀名 | 本体重量 kg | 搭載重量 kg |

| ZWO AM5 | 5 | 13 (20) |

| SkyWatcher EQ6R pro | 17 | 20 |

| タカハシ EM-200 | 16.5 | 16 |

| SkyWatcher AZ-EQ5GT | 7.7 | 15 |

| iOptron iEQ30 pro | 6.8 | 13 |

| iOptron CEM40 | 7.2 | 18 |

本体重量・搭載重量&と比較しても、AM5 は本体重量のわりに、搭載重量にかなり余裕がある。しかもどの赤道儀よりもコンパクトである。さらにカウンターウェイトを装着すれば、EQ6R pro と同じ20 kg まで搭載でき、コンパクトボディからは想像がつかないスペックである。このスペックの裏側には波動歯車装置 (ハーモニックドライブ) なる技術があるようで、気になる方はまず天リフさんのサイト(『ハーモニックドライブと赤道儀』)をご覧になると良いだろう。

なお AM5 は標準でケースが付属している。ケースの大きさは縦横約32cm、奥行き約20cmという感じ。これも大変コンパクトで、移動観測に役立つことはもちろん、自宅でも場所をとらない(家族に怒られる心配も少ない)。ケース内には本体スペースに加え、ハンドコントローラーとそのケーブル、別売りのウェイトシャフト、六角レンチを収納するスペースが設けられている。

※写真に写っているAM5底面の銀色の金属盤、短いウェイトシャフト、非推奨位置に装着しっぱなしのファインダー用アリミゾについては、後ほど解説する。

三脚について

ところで、AM5 にはオプションで ZWO から専用のカーボン製の三脚が販売されている。これまたコンパクトで、遠征時には重宝しそうではあるが、プラス約5万円の軍資金が必要となる。この三脚はカーボン製につき軽量らしく、開き止めの部分にはストーンバッグを装着できるようになっている。つまりストーンバッグに重りを入れて(少しでも重心を下げて)、三脚を安定させる(転倒防止の)狙いがあるようだ。しかしこれでは、折角のウェイトレス赤道儀なのに、三脚用にウェイトを用意する必要がある。

さらに、色々調べていると、ウェイトレスのドイツ式赤道儀は、やはり場合によってはバランスを崩して、転倒の危険があるようだ(参考: 天リフさん『【注意喚起】ウェイトレス赤道儀の転倒』)。私の場合、10kg 超えの25cm 級の鏡筒をメインで、ビシバシ搭載するつもりだったので、やはり転倒のことを考えると(シュミカセの補正版がバキバキに割れると思ったら夜も眠れない!)、オプションの三脚では何とも怖く感じた。もちろん、この感想は私の運用目的に沿ったものなので、軽量な鏡筒をメインで使う場合は、まったく問題無いと思う。

そこでまず、AM5の三脚事情について、海外の状況を調べてみると、やはりオプションの三脚ではなく、もうちょっとガッチリした既存の三脚に装着している事例があった。

こちらの方は、セレストロン AVX 赤道儀に付属している三脚を用い、AM5 が装着できるように固定用のネジを自作されていた。これを見て、手持ちの EQ6R pro 付属の三脚を活かすことを決意。固定ネジの自作をしても良かったが、海外には AM5 を EQ6 の三脚に取り付けるためのアダプターを売っていることも分かった (価格は105ユーロ)。

Geoptik Conversion adapter EQ6 tripod for ZWO AM3/AM5 mount

これを個人輸入しても良かったのだが、もしかして、日本でも作って販売している人がいないかな?と調べると… おお、あったぞ~!

COSMO工房【T3391】AM5赤道儀⇔EQ6R三脚架台アダプタ

痒い所に手が届く、さすが COSMO 工房さんの商品ラインナップ。価格は特注で1万円ですが、どうせなら made in Japan と思い、エイヤっと注文 (オプションの三脚を買うより安いし!)。なお特注品につき納期は約一ヶ月だった。

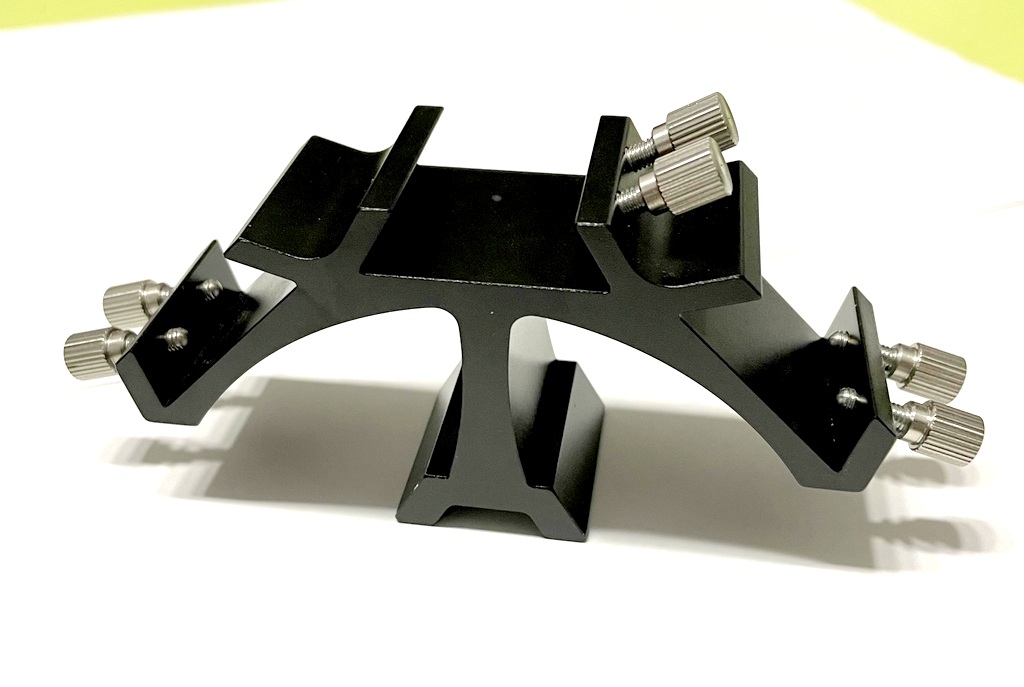

こちらが、COSMO工房さんで作って頂いたアダプター。AM5 との接続は3つのネジで固定するようになっている。ちなみに、いざEQ6 用の三脚に固定する場合は、三脚側についている方位調整用の突起を外しておく必要がある。先の写真のとおり、収納ケースにはこの特注アダプターを装着したまま収納することが可能である。

極軸合わせをどうするか?

AM5 には極軸望遠鏡がない。しかし、今流行りのZWO社 ASI Air という機器を用いれば、スマホ or タブレット用のアプリケーションに実装されている Polar Align 機能を使って極軸を追い込むことができる(参考: getaのブログ 『南の空で極軸合わせ(All-Sky Polar Align)してみました』)。この機能の使用感については、その他、天リフさんのレビュー動画もわかりやすい。皆さんのレビューの通り、この手法は北極星が見えない場所でも行うことができる。

一方で、KYOEI Osaka さんの紹介にもある通り (『AM5赤道儀をより快適に』)、赤道儀本体の横に付属しているファインダー用アリミゾに、ポータブル赤道儀などで使う極軸望遠鏡を取り付けたり、あるいは QHY の PoleMaster を装着するアクセサリがあるようなのだ。中にはアルミの切り板を加工して、PoleMaster を赤経の回転軸に合わせて装着できるアダプターの自作例もある(参考: 天体写真の世界 『AM5赤道儀にPole Master取り付け』)。

ちなみに私の場合 AM5 導入前から、 ASI Air plus と PoleMaster は両方持っている。PoleMaster 用に追加の投資をしないのであれば、ASI Air で極軸を追い込めば良いのだが… 海外の事例も調べていくと、PoleMaster を AM5 に装着するための 3D プリント用のデータを発見してしまったのである。

Polemaster adapter for zwo mount am5 (by javierflores)

アルミの切り板工作に比べれば、いささか強度面が心配ではあるが、数年前から 3D プリントに手を出していたこと、且つ PoleMaster に慣れていたこともあり、試しに上記からデータをDLして、自分で印刷をしてみることにした。

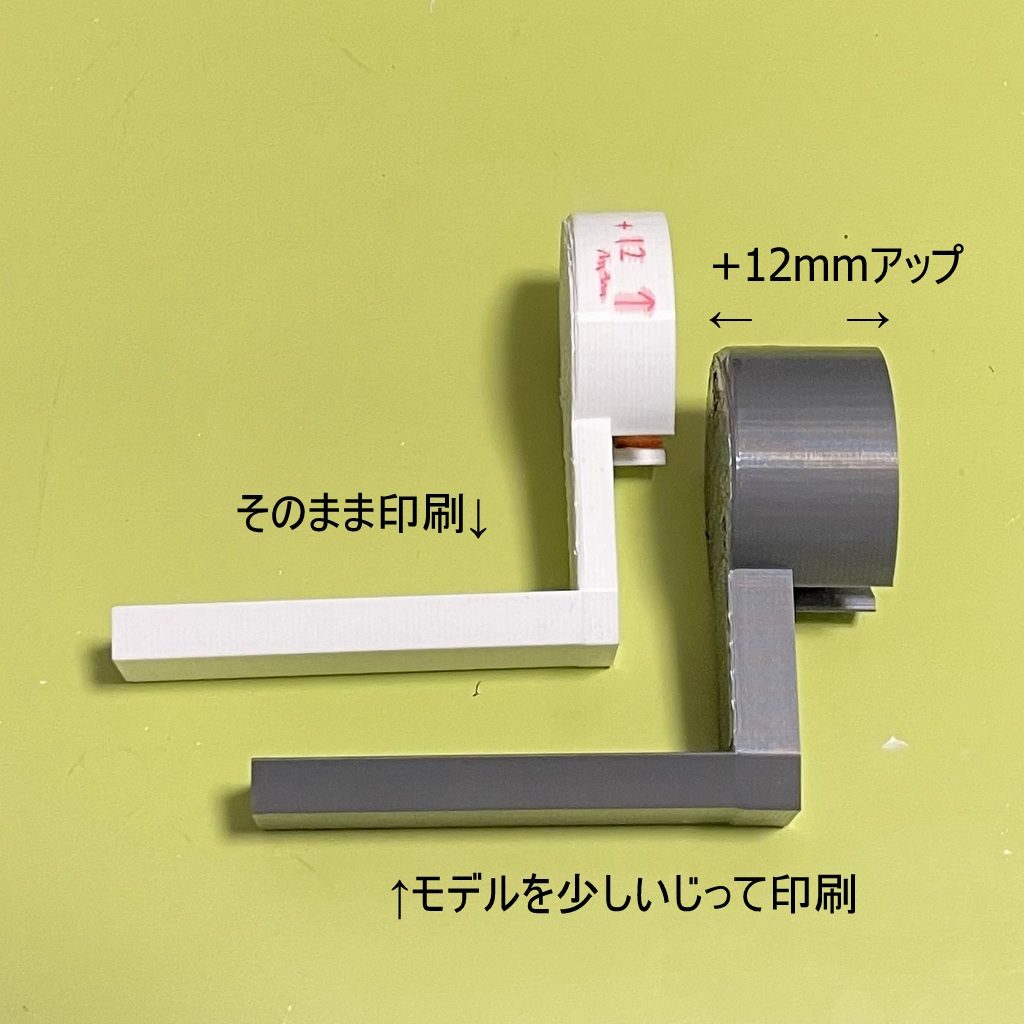

こちらが、PLA 樹脂で印刷した PoleMaster 取り付けパーツ。ホワイト樹脂で印刷したものは、DL したデータのまま印刷。

ちなみに私の場合、他の赤道儀でも運用しやすいように、PoleMaster 底面の赤色アダプターは付けたままにしておきたい(欲張り!)。そのため、そのアダプターの厚み分かさ上げされるので、3Dモデルの通りだと、PoleMaster の受け部分がちょっと浅くなってしまう。その対策として、フェルトを内側の円周に貼ったりもしたが、それでも不意にポロっと取れてしまうのではないかと感じた。そのため、これは一旦不採用とした。

なお本来、この3Dモデルには、PoleMaster をネジ止めするための穴が3ヶ所開いている。しかし、写真の通りネジ穴の成形がイマイチだったのと、一度ネジ止めすると他の機器(EQ6 など)で運用するさい、取り外しが面倒というのもある。

そこでモデルをいじって、受け皿の部分を +12mm アップし(伸ばし)、PoleMaster がポロっと落ちないような対策をして再印刷(グレーのPLA樹脂使用)。念のため受け部の内側にフェルトを貼り、PoleMaster がググっとはまるような対策も施した。

実際にAM5にPoleMasterと併せて取り付けると、こんな感じ。DL した3Dモデルの寸法は良好で、赤経軸の芯に近い位置にPoleMaster を据えることができた。これで極軸合わせをやってみたところ、特に大きな問題は無かったように感じた。アルミ工作に比べれば、剛性や耐久性に不安は残るが、しばらくこれで運用してみるつもりである。なお、某100円ショップ見つけたプラ箱を使い、PoleMAster, 付属ケーブル, 自作アダプターをイイ感じに収めることができた。

ところで、ASI Ari には Plate Solving なる機能が備わっている(参考例: 天リフ 『Plate Solvingによる対象の自動中心導入(ver1.3から)』)。これはアプリ側で、使用している機材のカメラ名に加え、望遠鏡の焦点距離が概ね正確に設定されていると、天体導入後に自動で写っている星を検出し、アプリ内の星図と比較が行われ、何回か補正しながら視野の中心に自動で天体を導入してくれる機能になる。一度使ってみると、この機能は非常にありがたく、撮影の効率がめちゃ上がって、手放せなくなる。なお視野が傾いていても問題なく動作し(むしろアプリ側でどのくらい視野が傾いているか数値的に知ることもできる)、そのため、極軸が大雑把でも(同期するまで多めに時間を要するが)十分すぎる自動導入が行われる。オートガイドのことも考えると、極軸はなるべくイイ感じに合わせておきたいところだが、さいあく、それほど長焦点でなければ、Plate Solving とオートガイドの力業で、撮影することもできる (実際、f=650mm では大きな問題を感じなかった)。

カウンターウェイトについて

上の写真は AM5 に Meade 25.4cm (F6.3) を載せた様子。AM5 はウェイト用のシャフトを取り付けるさい、ネジ穴が M12 になっている。好都合なことに、手持ちの EQ6 には M12 の延長シャフトが付属しており、これを AM5 に取り付けることが可能なのだ。ただ、純正のシャフトは長さ 23cm だが、EQ6 延長シャフトは約 18cm となる(冒頭の収納ケース写真に、短いシャフトが入っていたのは、 EQ6 用の延長シャフトだったからである)。このシャフトは純正より少々短いこともあり、上の写真のとおり、SkyWatcher の5kg のウェイトを用いると、三脚とのクリアランスが非常に狭く、ここにケーブルが噛んだりすると断線の恐れも出てくる。そのため、今はこの 5kg のウェイトを用いていない。対策案としては、 AM5 用のハーフピラーを併用するか、より直径が小さいウェイトを用いるほうが安心である。

そこで、現在はこのようなコンパクトな3種のウェイトを用いている (数年前、EM-1 用にヤフオクにて格安でゲット)。SkyWatcher のシャフト径は 18mm なので、これはタカハシと同じ規格となる。私はタカハシの EM-1 赤道儀を所持していることもあり、ウェイトを通すシャフト径が同じだと、EQ6 と使いまわしが効くので、実はありがたい。AM5 の純正シャフトは径が 20mm らしく、これを使う場合はビクセン系のウェイトを用意する必要がある。スペック的には 25cm を載せても、カウンターウェイトはいらないのだが、転倒だけはやはり想像するだに恐ろしい。私の場合、鏡筒単体の重量が 10kg を超えるときは、気休めでもいいので、今のところ 2kg + 3kg 程度のカウンターウェイトを装着するようにしている。

ASI Air plus とガイド鏡の取り付け

AM5 に限らず、ASI Air (plus) とガイド鏡の取り付けは、使用する鏡筒や周辺パーツで様々なパターンがあるだろう。それゆえ、取り付け方法は色々悩む部分でもある。そもそも、AM5 本体にはビクセン規格のファインダーシューを取り付けられる部分が2ヶ所ある。デフォルトでは本体側面にファインダー用のアリミゾが固定されている。しかし、星見屋さんのホームページにある通り、ここに ASI Air を取り付けると、運用時に干渉するらしく、この部分への取り付けは、ユーザーの間でも推奨されていないと思われる。そのため、ASI Air の取り付け位置は、鏡筒用のアリミゾの側面が推奨されている (詳しくは先の星見屋さんのホームページ参照)。

最初は、星見屋さんの言う通り、 AM5 のアリミゾ側面に ASI Air を取り付けても良い気がしていたのだが、使う鏡筒によっては、ASI Air からカメラやガイド鏡までの距離が生じる。そして、何本ものケーブルが赤経・赤緯の駆動部分周辺に集まると、絡まって断線しないか心配になる(センスのある人は、うまく束ねて配線するのだろうけど)。そこで私の場合(上の写真のように)、ASI Air はなるべく鏡筒部分におんぶさせ、カメラやガイド鏡の近くに設置するようなスタイルにした。まぁ、この方法でも、運用時はケーブルをある程度整理しておかないといけないのは変わらないが… (^^;

ちなみに、MEADE 25.4 cm のファインダーは、所謂ビクセン規格のアリミゾではない。そのため、私は追加でガイド鏡を載せるための、ファインダーシューを鏡筒に取り付けている。ASI Air plus はその追加のシューに装着し、(写真のように)さらに ASI Air plus の底面にもファインダーシューを追加し、ガイド鏡を装着している。ガイド鏡も含めると、トリッキーな装着方法なので、変なチカラがかかって、ASI Air plus がモゲないか心配ではあるが、オートガイド撮影中、特に問題は感じなかった。しかし、同じようなことをニュートン式 (SkyWatcher BKP130) でもやってみたところ、オートガイドは問題無くできるがのだが、何ともアンバランスな感じだったので、別な取り付け方法をしばらく思案することにした。

そこで発見したのが、こちら。アマゾンで見つけた謎の3連アリミゾのファインダー台座である。しかもお値段約1700円。これは使えば、ASI Air plus に無理をさせずに、ガイド鏡とセットで搭載することができる。なお BKP130 への装着については、既存のファインダーシューにはセットせず、鏡筒バンドにアルミの切り板で橋げたを作り、そこに3連アリミゾを取り付け、ASI Air plus とガイド鏡を載せるようにした。

はたして、これがスマートな載せ方か?と問われれば、答えは人それぞれだろう。少なくとも、ASI Air plus 本体にガイド鏡をさらにおんぶさせるよりかはマシかなと思っている次第。BKP130 の場合、既存のファインダーシューに載せても良かったのだが、鏡筒全体の重量バランスを考えれば、鏡筒の中央部に載せるほうがバランスがとりやすいと思う。あと眼視用のファインダーは載っていると、何かと便利なこともあるので、既存のファインダーシューを潰さないのは、自分的には吉である。なお現在は、MEADE 25.4cm を運用する場合にも、この3連アリミゾを鏡筒に載せ、そこに ASI Air plus とガイド鏡を取り付けて撮影している。

さいごに

個人的な感想だが、今のところAM5はサイコーの相棒になってくれそうである。軽量・コンパクトにも関わらず、搭載重量が大きいため、遠征時には本当に重宝する。その一方で、ASI Air での運用に手を出すと、機材がどんどん ZWO 縛りになってくるが、そのぶん撮影効率がアップするので、投資する価値はあると思う。冒頭でも述べた通り、今後本機は主にお仕事用で、遠征を伴う資料撮影で活躍させていく予定だ(プラス、移動が必要な恒星食の観測などでも)。最後になったが、1枚だけ AM5 で撮った作例を以下に示し、この記事を締めくくりたい。

Meade 25cm (F6.3) + AM5 + ASI294MC-pro (+ ASI Air plus + ASI120MM-mini), コマコレ無し.

120sec × 85 (加算平均), Gain 120, Bin 1, 冷却-10度, ダーク&フラット補正済, トリミングあり.

ステライメージ9 -> Photoshop -> PixInsight (BXT)

【備考】

本記事に出てくる ZWO AM5 と ASI294MC-pro は一般財団法人全国科学博物館振興財団の助成を受けて導入しています.

Asiair使うならPoleMasterいりませんよ

コメントありがとうございます。そうなんです。ご指摘のとおり ASI Air 使うなら PoleMaster は原則要りません。それでも、AM5 で使ってみたい、という捻じ曲がった思いがあり、試している次第です (^^/