Seestar S50 を使った測光観測の検証について1回目の記事を書いたとき、「さらに検証してみたいこと」を幾つか列挙した。その中の一つがデフォーカスした画像の測光である。今回は Seestar S50 のマニュアルフォーカス機能を用いて、あえてピンボケの状態で観測し、より明るい星の測光が行えるのかを確かめた。

※例によって、変光星や測光観測等の知識が無いとわかりにくい記事になっているので、予めご了承頂きたい.

なお、本記事は星見屋さんより依頼を受け、日本変光星研究会の所属として実施している。これまでの関連記事は以下のとおり:

- SeeStar S50 を使った測光観測の検証

- SeeStar S50 を使った食変光星の測光観測

- SeeStar S50 を使った新天体の確認観測

- 天体リストに無い天体の導入 (Seestar S50)

何故ぼかすのか?

望遠鏡で変光星の測光観測を行うさい、私の経験 (院時代にやってた矮新星等の観測) では、たいがいピントは合わせて観測してきた。しかし、変光星の中には肉眼等級の範囲で変光するものもあり、この手の明るい星の測光は、使用する光学系等によっては、ある程度露光時間を短くしてもカウント値の飽和(サチレーション)が避けられないことがある。ましてや、Seestar は露光時間を変更することができない。そこで、あえてピントをぼかす(デフォーカスする)ことで、カウント値の飽和を回避することができる。以前、筆者が行った合焦状態での検証では、明るい星は8等くらいまでが観測限界であった。ピンボケにすることで、Seestar は明るい星を何等まで測光できるのか、今回はその点も明らかにしたい。

なお、このようなデフォーカスイメージを用いた測光観測は、系外惑星のトランジット(高精度測光)の分野で一世を風靡し、我が国では岡山県の大島修氏が小口径望遠鏡を用いて数多くの先駆的な検証・実績を残されている。(※今回の検証は測光の高精度化が目的ではない)あと、筆者が過去に行ったデジカメ測光 (例: ぎょしゃ座ζ星の食 / 変光星観測者会議2012集録原稿) についても、デフォーカスイメージを用いていた。

ただし、勘違いしてはいけないのが、測光観測において何でもかんでもデフォーカスすれば良いのかというと、それは違うと言っておこう。当然、使用する光学系、目的や状況等によって使い分けるべきであるが、詳細については記事が冗長になるので、今回は割愛させて頂く。

検証に使った星 (U Mon)

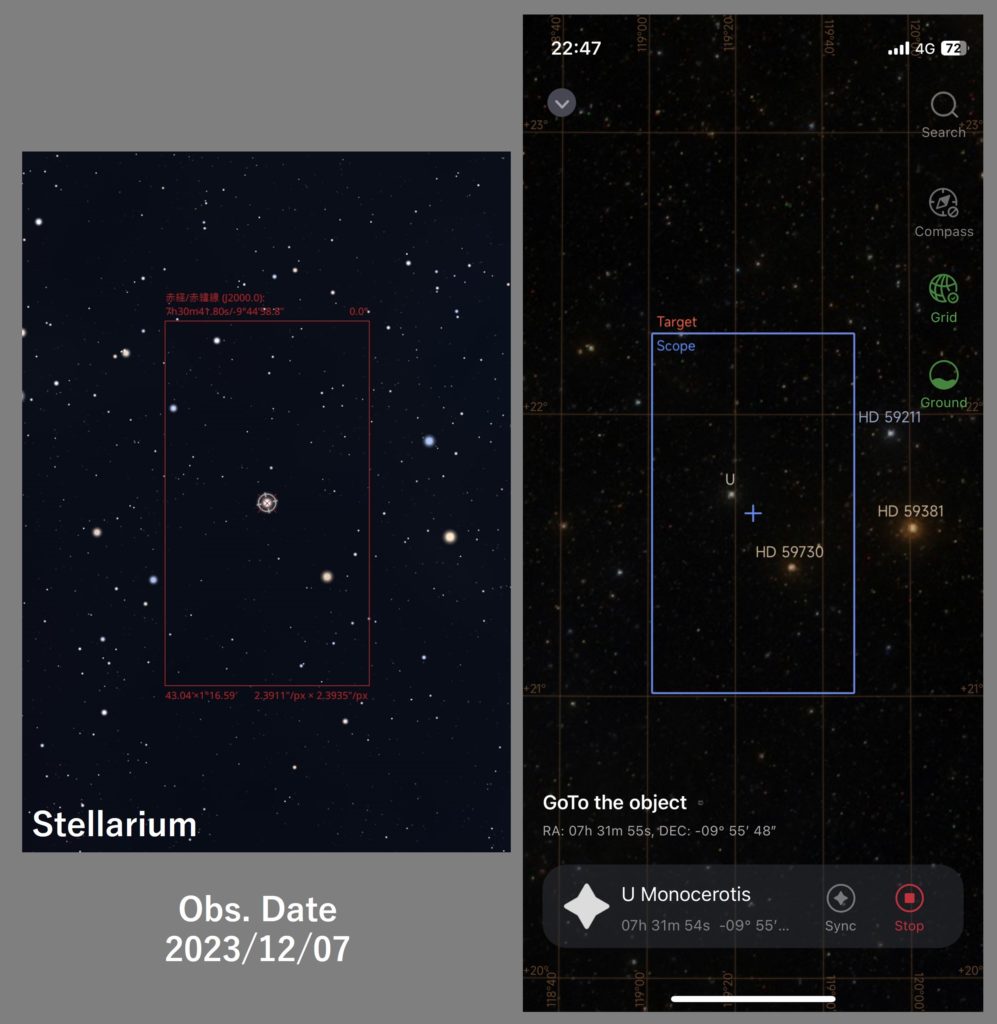

今回の検証で何気に悩んだのが、どんな星で検証するかだった。明るさ、変光幅、比較星などを考慮して色々と悩み、最終的にはエイヤっと U Mon (いっかくじゅう座U星) に決定した。VSOLJ の報告を見ると直近で約6等台だったのと (2023年12月上旬において)、さらにSeestar の視野の広さだと、ちょうど似たような明るさの6等台の比較星が入るため(HD59730; B-V=1.6もある赤い星だけど… )、検証しやすい気がした。

U Mon の導入 (GoTo) については、当然、Seestar アプリの天体リストには無い天体なので、以前紹介した手法で導入することになる。U Mon は変光星としては有名な子なので、Seestar の星図上で、きちんと “U” という文字が表記されていた。星図上に無い新天体のような観測に比べれば、導入はしやすいだろう。ちなみに、この手の天体リストに無い星をSeestar で観測すると、ファイル名やフォルダ名が “unknown” になったり、視野内の恒星名や暗い銀河名になったりするが、今回はちゃんとファイル名に “U Monocerotis” と表記されていた。しかしまぁ、アプリの星図上で変光星の表記ができるということは、代表的な変光星のリストをアプリ側で持っているわけで。ならアプリの天体検索でヒットするようにアップデートして欲しいなぁ、ZWOさん (^^;

なお、U Mon は脈動型変光星の一種で、その中でも RV 型 (おうし座RV型) に分類される星である (参考: Mira House / 脈動型変光星)。明るさは約5.5~7.7等の幅で変光を示し、約91日の変光周期を持つ。その他、主な諸量は VSX を参照されたい。

観測について

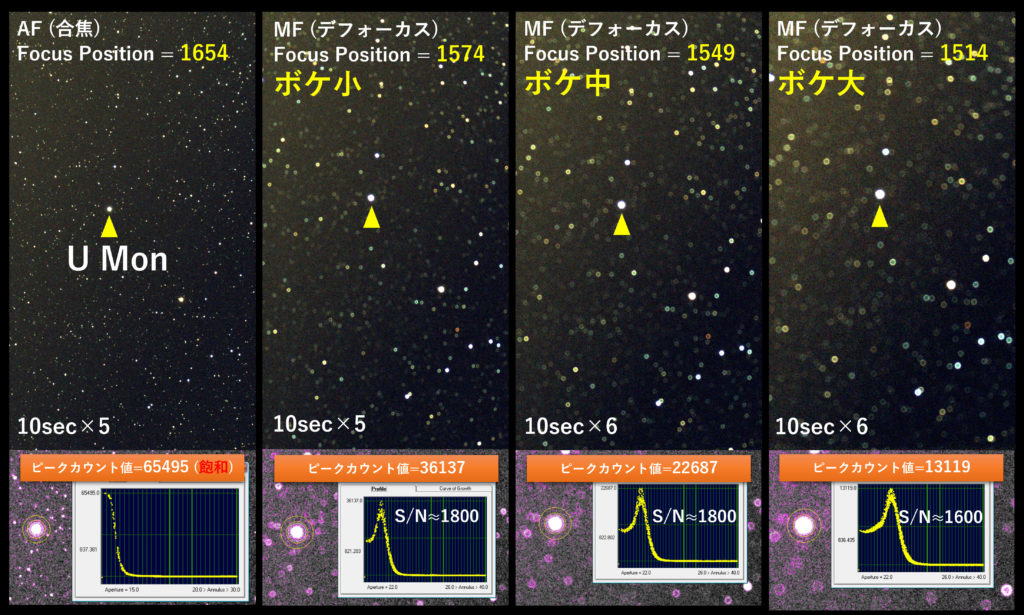

観測は2023年12月7日の晩に実施した。23時前の観測だったので、高度は約20度となり、少々低い観測となってしまった。そのため画像が光害の影響か、少しカブっている。画像は合焦状態に加え、ぼかし具合を適当に大中小とし、3パターン撮影した。いずれも約1分間撮影したので、5~6枚の画像がスタックされている。

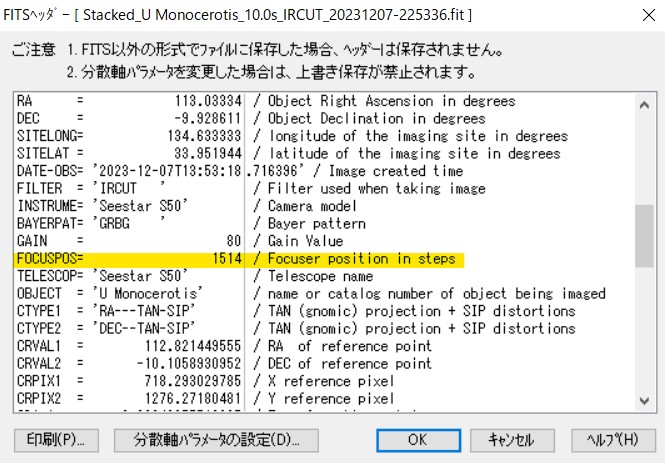

なお、Seestar のマニュアルフォーカス (MF) 機能は、設定を有効にすると、プレビュー画面内の左端に、フォーカスの操作パネルが表示される(記事冒頭の画像参照)。さらに、フォーカス・ポジションが数値で表示されており、この情報は FITS ヘッダーにも書き込まれている。この数値は、デフォーカスの再現性の目安になりそうだ。デフォーカス状態で同じ星を継続観測する場合、合焦状態からどれだけ数値を動かせば良いのか、相対的な目安として用いると良いだろう。

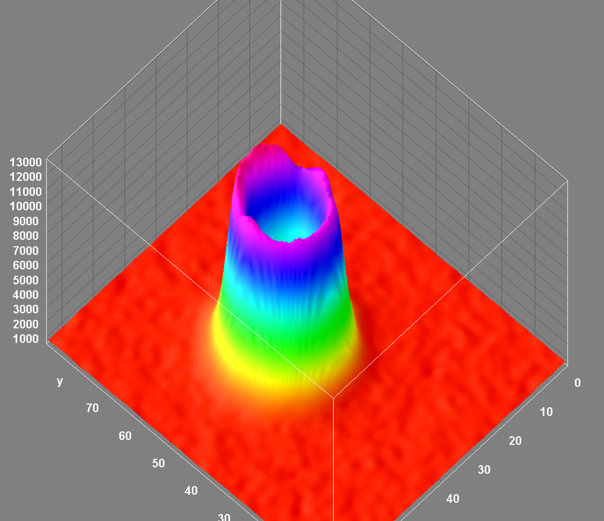

アパーチャー測光

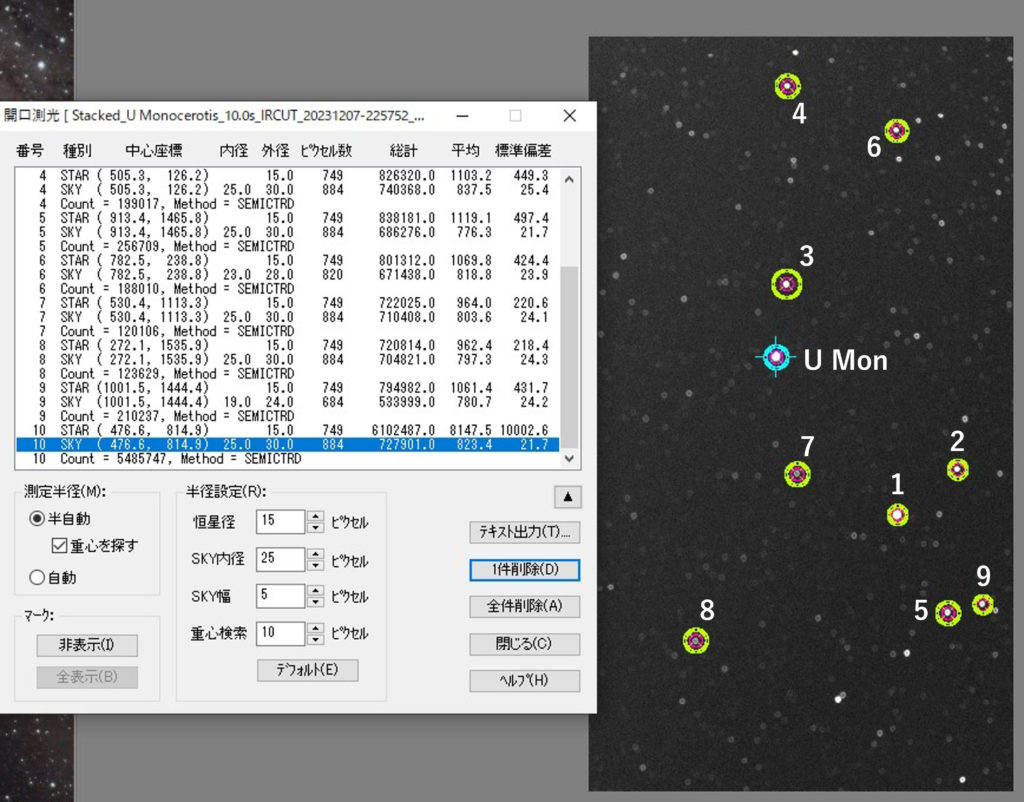

まず目的星となる U Mon についてアパーチャー測光を行ってみた。画像はスタック済みのカラーFITSをマカリィで G画像のみ抽出・保存。測光には AIP4Win V2 を使った。上図のピンボケ画像や測光時の profile を見てわかる通り、デフォーカスすると星像は面積が大きくなり、中央部が少し暗く(ドーナツ状に)写る。この星像 (輝度分布) を試しに、salsaJ というヨーロッパの天文教育ソフト(フリー)で 3D 表示すると、以下のようになる。

このようなドーナツ状の星像のアパーチャー測光は、まず面積の拡大に伴い、アパーチャーのサイズを大きめにとる必要がる。さらに、アパーチャーの外環(スカイ部分)に、肥大した他の星が入ってくる場合があるので、アパーチャーのサイズに注意しなければならない。さらにアパーチャーをあてるさい、ソフト側に重心の位置を自動で探す機能がある場合は、探索範囲によってドーナツの中央部ではなく、外輪部分にアパーチャーの中心があたることもあるので、注意が必要である。

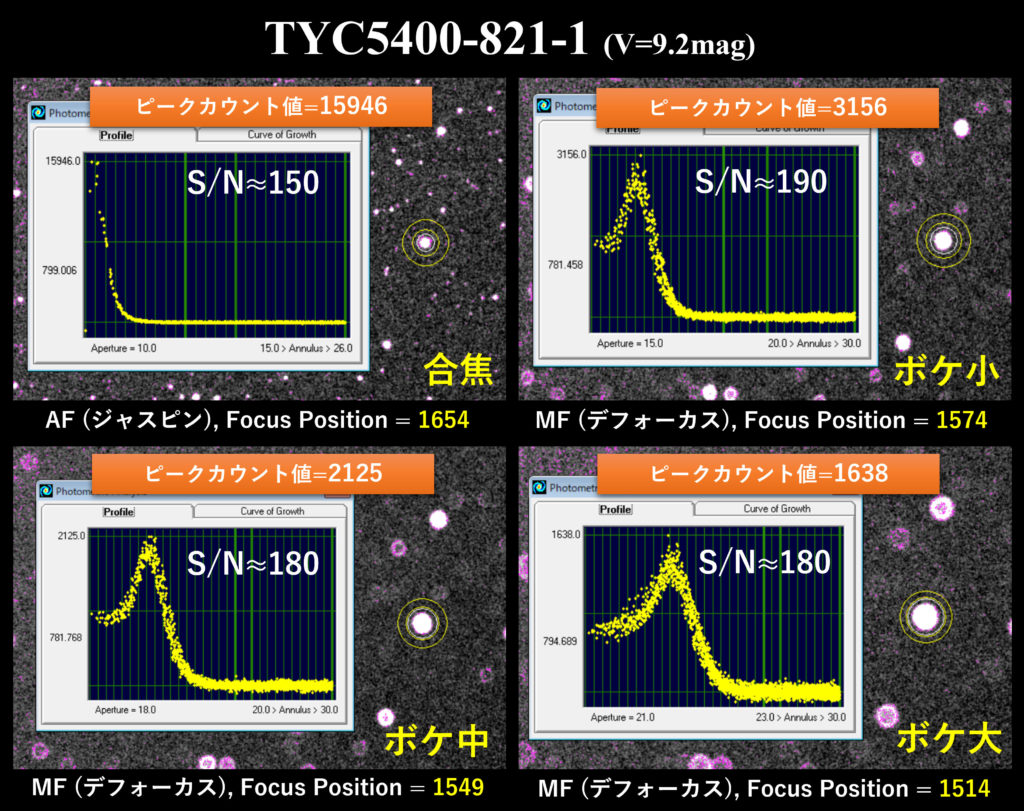

さて、まず合焦位置では当然、U Mon は約6等台ということもあり、飽和していた。一方で、デフォーカスした画像では、3パターンとも飽和を回避することができている。併せて、U Mon よりも暗い約9等の星 (TYC5400-821-1) についても、比較としてアパーチャー測光をやってみた(下図参照)。合焦状態とデフォーカスでは、SN比はピンボケのほうが若干良いみたいだが、大きな差があるわけではない。

以下、各画像と各星の数値をテーブルでまとめておく。なおデフォーカス時、数値のステップが80、25、35という刻みで減っていくことに、大きな意味は無い(単にいい加減に決めただけ)。このあたりは、 検証なんだから、もう少しステップの幅を50ずつ減らすなど、均一にしておくべきだったと反省 (^^;

| Focus Position (FP) | FPの合焦位置との差 | U Mon のピークカウント値 | TYC5400-821-1 のピークカウント値 |

| 1654 (合焦) | - | 65495 (飽和) | 15946 |

| 1574 (ボケ小) | 80 | 36137 | 3156 |

| 1549 (ボケ中) | 105 | 22687 | 2125 |

| 1514 (ボケ大) | 140 | 13119 | 1683 |

今回、初めてデフォーカスして Seestar で撮影を行ったが、一つわかったことがある。実は Seestar はボカしすぎると、スタックエラーが起こるのだ。しかもSeestar はスタックエラーが起こると、スタック前の画像を個々に保存する設定を有効にしていても、エラーが起こった画像は1枚も保存してくれないのである。今回のボケ大の画像については、スタックエラーが起こる瀬戸際で、これ以上デフォーカスすると、観測が行えなかった。シーイングなど空の状況にもよるだろうが、デフォーカスした状態での撮影は、Seestar の場合、合焦位置から Focus Position を140くらいずらした点が限界なのかもしれない。

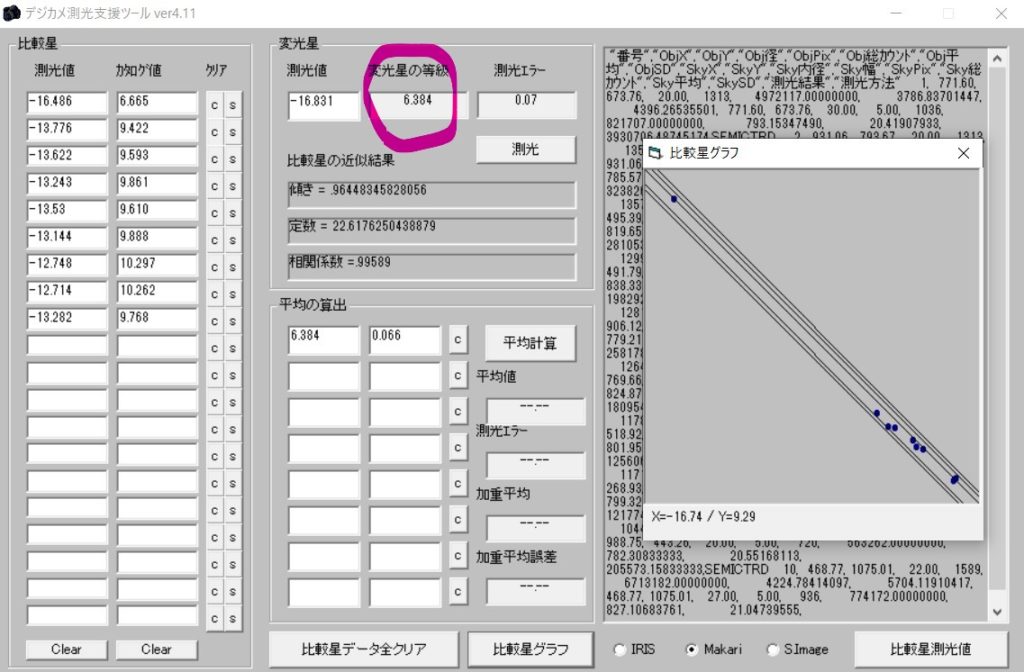

U Mon の等級を算出

U Mon の等級 (cG) を算出するために、G画像についてマカリィで測光した。目的星となる U Mon に加え、9つの比較星を測り、等級の算出には神奈川県の永井和男氏が開発された digphot4 を使用している。なお測光した画像については、ボケ大中小(3パターン)とも測光してみた。以下、ボケ中 (Focus Position = 1549) の digphot4 の結果画面を示す。併せてデフォーカス3パターンの測光結果を表にまとめておく。いずれの画像においても、U Mon の明るさは約6.4等という感じで、今回の検証ではボケ具合によって、測光値が大きく変わることは、あまり無さそうである。さらに同日の VSOLJ の報告とも大きな矛盾はないように見える。ただし、冒頭でも述べた通り、画像が少しカブっているのと、高度が20度程度だったこともあるので、今回他の観測者との比較は大雑把なコメントに留めて置く。

なお比較星は9個中8個が約9~10等の星で、1つだけ6等台の星となる。digphot4 のグラフを見てもわかる通り、いささか乱暴なフィッティングかもしれないが… まだ1個だけでも6等台の比較星がいたことが、功を奏しているかもしれない。

| Focus Position | U Mon の等級 (cG) | err | 相関係数 |

| 1574 (ボケ小) | 6.35 | 0.07 | 0.995 |

| 1549 (ボケ中) | 6.38 | 0.07 | 0.996 |

| 1514 (ボケ大) | 6.38 | 0.08 | 0.995 |

とりあえず、デフォーカスを駆使すれば、U Mon (約5.5~7.7等) の測光は Seestar でもできそうである。今後は、Seestar 単体で U Mon のライトカーブを描いてみたいので、しばらく観測を継続してみたい。

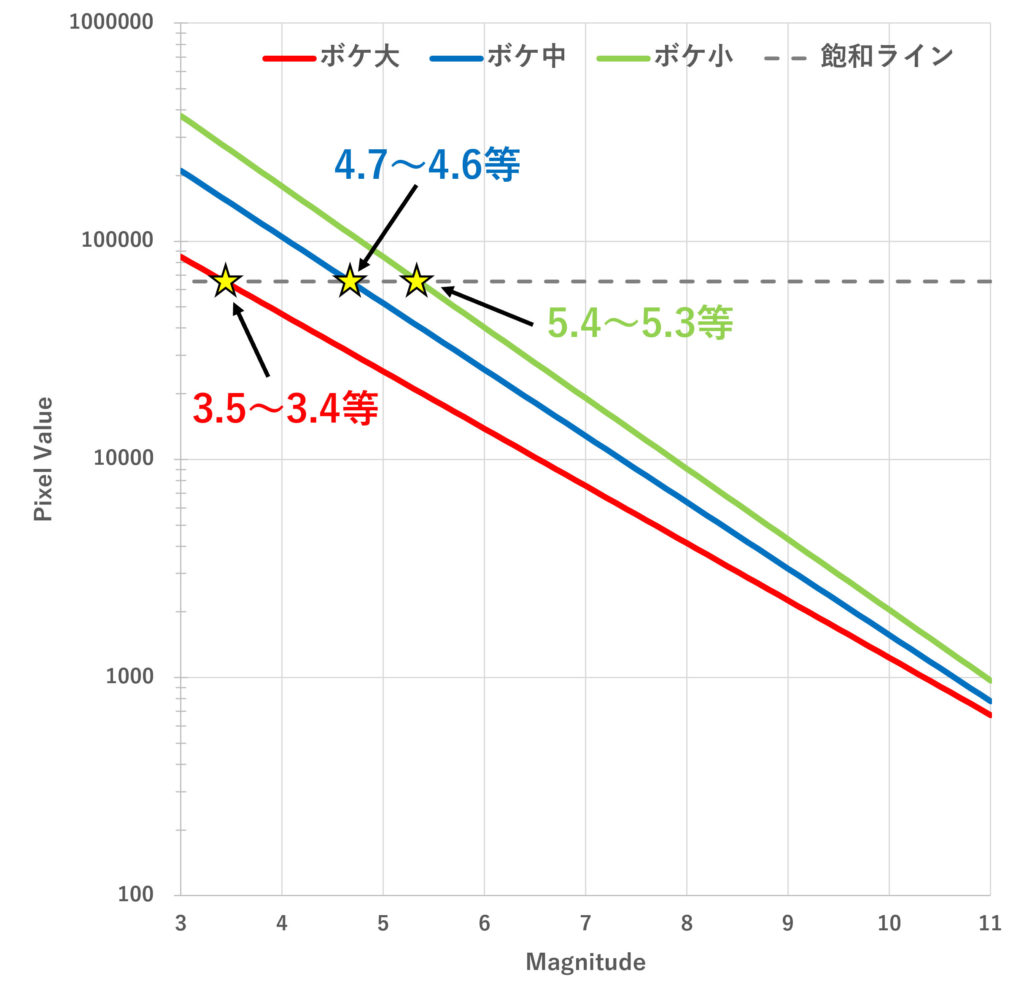

明るい星は何等まで測れる?

Seestar でデフォーカス画像を用い、測光を行う場合、明るい星はいったい何等まで測れるのだろうか?今回、3パターンのボカし具合で画像を得たので、先の9つの比較星を使い、ピークのカウント値とV等級 (UCAC4) で線形モデルを作り、それを外挿して何等くらいで飽和するのかを調べてみた。

グラフを読み取ると(今回の検証では)、ボケ小 (Focus Position = 1574) だと約5.4~5.3等で飽和、ボケ中 (Focus Position = 1549) だと約4.7~4.6等で飽和、ボケ大 (Focus Position = 1514) だと約3.5~3.4等で飽和すると考えられる。U Mon の変光幅を考慮すると、この星の継続的な観測には、ボケ中かボケ大で観測するのが適切だろう。

先にも述べたとおり、Seestar はデフォーカスし過ぎると、スタックエラーが起こり、観測データが保存されない現象が起こる。今回の検証では、合焦位置から140くらい Focus Position を動かしたあたり(ボケ大)が観測可能なギリギリのラインだった。つまり、現状Seestar はデフォーカスを用いた場合、3等後半、あるいはもう少し余裕を見て、4等までの星であれば、十分測光可能ではないかと考えられる。

まとめ

だいぶ長い記事になってしまったので、今回の検証を簡潔に、以下のとおり箇条書きでまとめる:

- Seestar S50 でデフォーカスした画像 (U Mon) の測光を行った。

- デフォーカスしたことで飽和を回避し、2023年12月7日晩の U Mon の測光値 (約6.4等 /cG等級) を得ることができた。

- Seestar はデフォーカスし過ぎるとスタックエラーを起こす (エラーフレームについてはFITS画像が保存されない)。

- デフォーカスした状態で観測できるのは、合焦位置から Focus Position を約 140 程度ずらしたところが、観測限界ではないかと考えられる。

- デフォーカスを用いることで、約4等までの明るい星が測光できると考えられる。

(合焦状態では明るい星は約8等まで)