Seestar S50 を使った測光観測の検証、パート3として簡単なレポートを書き残す。本検証は星見屋さんより依頼を受け、日本変光星研究会の所属として実施しているものです。なお、これまでの検証については以下のとおり:

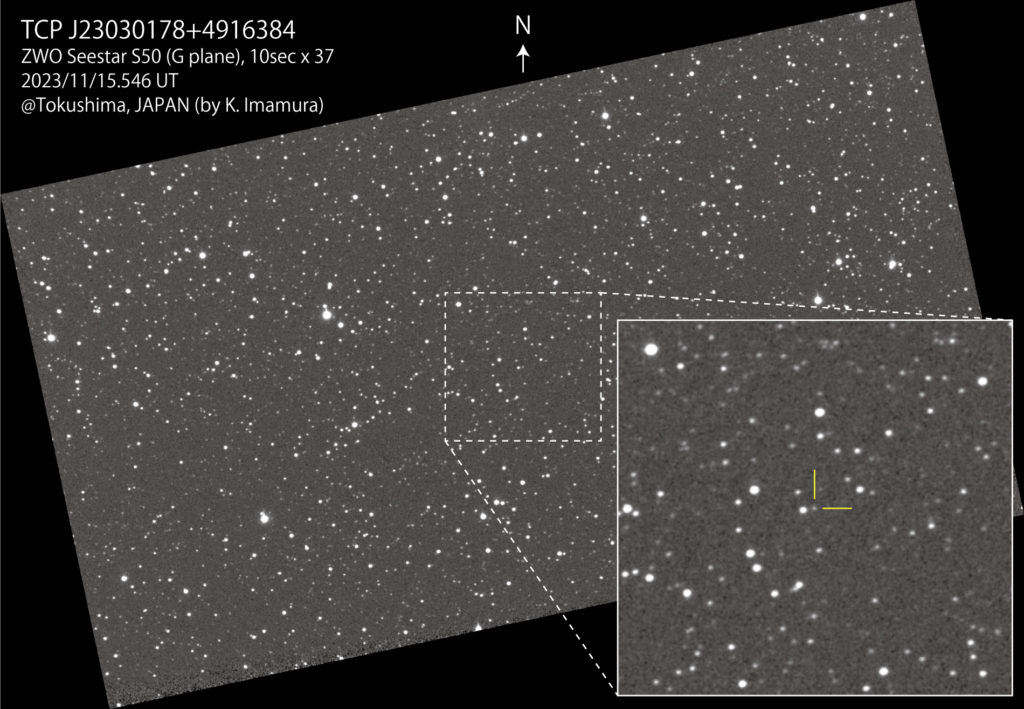

今回は試しに、新天体の確認観測(フォローアップ観測)をやってみた、というだけである。一応、これまでの検証結果をベースとして、測光も行っている。観測対象は、最近発見されたアンドロメダ座の TCP J23030178+4916384 という天体だ。この天体は今年11月11日に、中国の XOSS (Xingming Observatory Sky Survey) によって発見。TOCP によれば、その後、千葉の清田誠一郎さんがフォローアップ観測をされている(確認画像も清田さんのblogで拝見することができる)。ちなみに、天体の分類としては、まだよくわからんところですが、XOSS は UG (矮新星) の候補と言っている。

Seestar S50 での観測は11月15日の晩に実施。総露出は6分10秒。測光時は37枚スタックされた画像を用いた。データ処理の流れは以前も紹介したとおりだが、一応箇条書きで以下に示しておく:

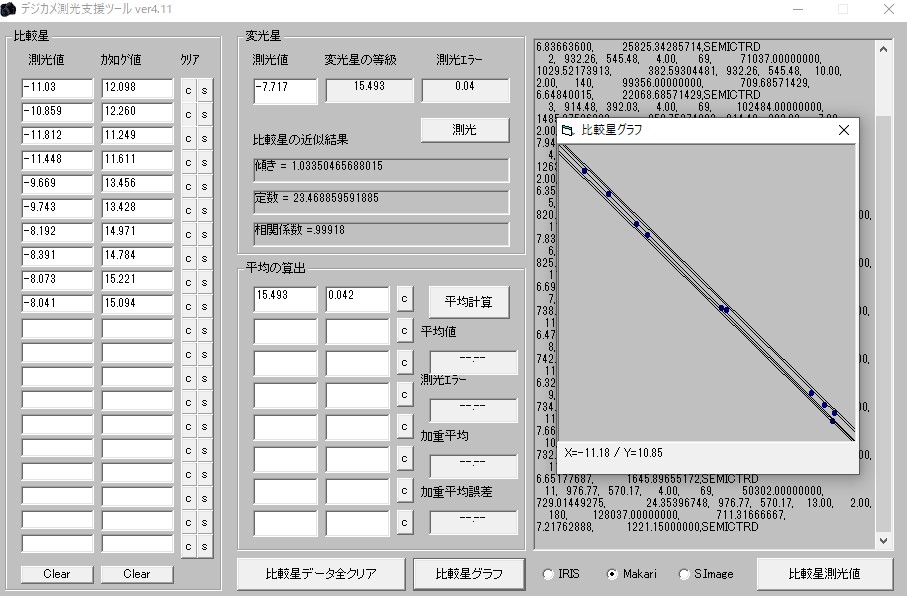

- スタック済みの画像 (FITS) をマカリィでG画像のみ読み込む。

- マカリィで計10個の比較星と目的星をアパーチャー測光。

- 永井和男さんが製作された digphot4 を使って等級を算出。

(比較星等級は UCAC4 を参照) - 観測時刻は個々に保存されたスタック前のFITSファイルより、中央時刻を計算。

測光の結果、15.49±0.04等 (cG) という結果が得られた。一応、VSOLJ や AAVSO の報告も確認したところ、そんなにデタラメな数値では無い印象だった。そこで、勇み足かもしれないが、TOCP にフォローアップ観測として結果を報告をしておいた (清田さんの報告の下に私の報告が追記されている)。Seestar S50 での測光結果など信用ならん!と、管理者に削除される可能性もあるやもしれないが… (^^;

ところで、以前も述べたとおり、この手の新天体や、Seestar のリストに無い天体の導入は、力業である。私の場合、適当な PC の星図ソフトと、Seestarアプリの星図とにらめっこしながら、「ふーむ、だいたいこのへんやな」とアタリをつけて、えいやっ!と導入する。いずれ、アプリ側のアップデートで、任意の RA, Dec を入力して導入することができるようになる気もするのだが… もし需要がありそうなら、ビギナー向けに、このような力業の天体導入について、blog 記事を書くかもしれない。